TABLE DES MATIÈRES RÉSUMÉE

0.1Survol 3

0.1.1Introduction 3

0.1.2Les données 7

0.1.3Les machines 16

0.1.4Les traitements 29

0.1.5Synthèse 37

0.2Compléments 41

0.2.1Sources d’information 42

0.2.2Historique 42

0.2.3Divers 42

TABLE DES MATIÈRES DÉTAILLÉE

0.1Survol 3

0.1.1Introduction 3

0.1.1.0.1L’informatique selon PERRIOL 3

0.1.1.0.1Autres définitions 6

0.1.1.0.2Les informatiques 6

0.1.2Les données 7

0.1.2.1Information et codage 7

0.1.2.1.1Données, résultats, information 7

0.1.2.1.2Communication, support, représentation, codage 8

0.1.2.1.3Bit, octet, ASCII 9

0.1.2.2Données, opérateurs, expressions 10

0.1.2.2.1Types de données 10

0.1.2.2.2Constantes et variables 11

0.1.2.2.3Opérateurs 11

0.1.2.2.4Expressions 12

0.1.2.3Organisation classique des données 13

0.1.2.3.1Fichiers 13

0.1.2.3.2Opérations sur les fichiers 14

0.1.2.3.3Bases de données 15

0.1.2.4Autres types de données 15

0.1.3Les machines 16

0.1.3.1Constitution d’un ordinateur 16

0.1.3.1.1Définitions 16

0.1.3.1.2Constitution 17

0.1.3.1.3Unité Centrale et périphériques 17

0.1.3.1.4Schéma fonctionnel 18

0.1.3.2La carte-mère (Unité Centrale) 20

0.1.3.2.1Carte-mère 20

0.1.3.2.2Processeur 20

0.1.3.2.3Mémoire Centrale 20

0.1.3.2.4Autres éléments de la CM 21

0.1.3.3Les périphériques 21

0.1.3.3.1Périphériques d’e / s classiques 21

0.1.3.3.2Disques et bandes 22

0.1.3.3.3Périphériques variés 23

0.1.3.3.4Classification des périphériques 24

0.1.3.4L’ordinateur en 2002 26

0.1.3.4.1Les boîtiers 26

0.1.3.4.2Schéma organique d’un PC de bureau 26

0.1.3.4.3Quelques ordinateurs 27

0.1.3.4.4Constructeurs 28

0.1.4Les traitements 29

0.1.4.1Programmation 29

0.1.4.1.1Instructions et programme 29

0.1.4.1.2Langages de programmation 30

0.1.4.2Système d’exploitation 31

0.1.4.2.1Rôle 31

0.1.4.2.2Les différents types de SE 32

0.1.4.2.3Quelques SE 33

0.1.4.3Logiciels 34

0.1.4.3.1Logiciel de base 34

0.1.4.3.2Les langages 35

0.1.4.3.3Les logiciels 35

0.1.4.4Éditeurs de logiciels 36

0.1.5Synthèse 37

0.1.5.1Mise en œuvre d’un ordinateur 37

0.1.5.1.1Démarrage de la machine 37

0.1.5.1.2Utilisation d’un logiciel 39

0.1.5.1.3Sortie du logiciel et arrêt de la machine 39

0.1.5.1.4Schéma récapitulatif 40

0.1.5.2Acteurs de l’informatique 41

0.2Compléments 41

0.2.1Sources d’information 42

0.2.2Historique 42

0.2.3Divers 42

0.2.3.0.1Diverses notes sans intérêt, mais que je n’ai pas le courage de jeter, car elles sont intéressantes 42

Version du 26/09/2002

0.1Survol

0.1.1Introduction

Le mot « informatique » provient de la contraction des mots “ information ” et “ automatique ”.

0.1.1.0.1L’informatique selon PERRIOL

Je vais développer ici quelques considérations qui nous permettront de mieux comprendre ce qu’est l’informatique.

a- Le travail intellectuel

Comme point de départ, posons-nous la question suivante : à quoi les gens passent-ils la majeure partie de leur temps ?

Observons leurs activités, par exemple dans une entreprise. Les employés et les cadres tiennent la comptabilité, établissent la facturation ou la paye, rédigent des rapports, etc.. On constate que tous ces salariés s’adonnent à un genre de travail particulier que je baptiserai, faute d’un meilleur terme, du nom d’ « intellectuel », par opposition au travail « manuel », signifiant par là que ce type de travail fait appel (ou tout au moins semble faire appel) aux facultés d’intelligence et de réflexion de l’être humain, et non pas à sa force musculaire.

On peut d’ailleurs remarquer que nos observations ne se limitent pas au domaine de la gestion, mais s’étendent à tous les domaines : scientifique, artistique… et même à celui de la vie courante. Pensez par exemple à votre déclaration d’impôts, dont l’établissement réclame une bonne dose de « transpiration intellectuelle » !

Bref, on peut conclure qu’une bonne partie de l’humanité passe l’essentiel de son temps à ce type d’activité (et que l’autre partie aspire à faire de même).

b- Les données

Un travail manuel s’exerce sur quelque chose de concret et de matériel : du bois, du métal, du ciment..

Mais sur quoi porte le travail « intellectuel » ? Sur quelque chose d’abstrait, dont j’ai fourni quelques exemples au § précédent : des noms et des adresses de clients, des prix unitaires de produits, des quantités vendues, des heures de travail effectuées, des matricules de salariés, etc..

Nous appellerons tout cela des données.

Nous verrons plus loin ce que je pense de l’« information ».

c- Les machines

Petit à petit (et selon une tendance naturelle de l’esprit humain qu’il serait intéressant d’approfondir) est venue au jour l’idée de faire exécuter une partie (en attendant le tout…) de ce travail « intellectuel » par des machines de plus en plus automatiques, c’est-à-dire fonctionnant avec des interventions humaines de plus en plus réduites. Ces machines sont les ordinateurs, et leurs différentes variantes et extensions.

J’ai parlé d’idée. Chacun sait que cette idée est devenue actuellement une nécessité. Parmi les multiples raisons que tout le monde connaît : volumes d’informations de plus en plus grands, à utiliser de plus en plus rapidement, complexité de plus en plus élevée des méthodes de gestion…

d- Le traitement

Comment procéder pour faire opérer un ordinateur sur des données de façon à ce qu’il réalise (le terme est mal adapté !) un travail « intellectuel », tel est pour moi le problème du traitement.

Il est intéressant de citer ici le Petit Larousse 1923, au mot « traitement » : « Accueil, réception, manière d’agir envers quelqu’un : subir de mauvais traitements. Appointements d’un fonctionnaire. Manière de combattre une maladie. Manière d’opérer sur certaines matières qu’on veut transformer : le traitement des matières premières ». La première et la dernière acceptions sont tout à fait adaptées à l’informatique, le « quelqu’un » ou la « matière première » étant l’information.

Nous dirons donc qu’un ordinateur traite des données, le résultat étant d’effectuer un certain travail « intellectuel », l’homme étant ainsi plus ou moins partiellement remplacé pour cela.

Je peux maintenant donner une définition de ce qu’est l’informatique :

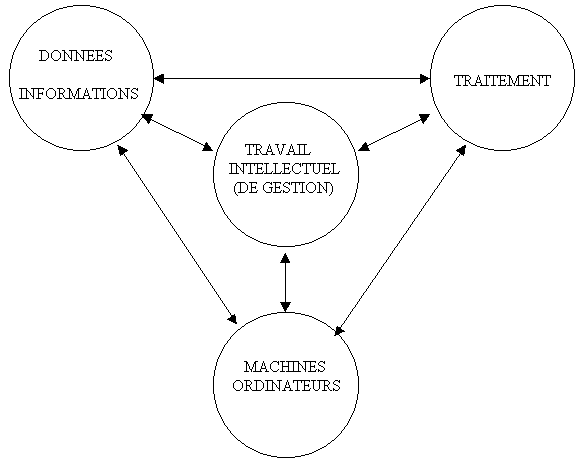

L’informatique est l’ensemble des connaissances concernant le complexe quadripolaire symbolisé sur le schéma ci-dessous, complexe dans lequel les pôles ne sont pas considérés en tant que tels, mais essentiellement dans leurs interrelations.

Quelques commentaires s‘imposent :

a- ce que j’appelle « travail intellectuel » concerne pour nous, dans la filière AES, la gestion de l’entreprise. Mais ce pourrait être également un travail scientifique (calcul de trajectoire de satellite, statistiques, chimie etc.), musical, artistique, ou de toute autre nature.

b- on ne peut dans ce schéma hypostasier aucun pôle aux autres : je ne retiens de chacun comme appartenant à l’informatique que ce qui est en interrelation avec le reste du complexe. Cependant, le pôle « travail intellectuel » a été placé au centre car il est la finalité, donc la causalité, de l’ensemble. C’est parce qu’on veut gérer sans se fatiguer le cerveau qu’on a été conduit à imaginer et à fabriquer des machines capables d’exécuter des traitements sur des données en vue de réaliser les travaux de gestion en question.

c- un autre pôle mérite une attention particulière : c’est celui des « machines ». Je l’ai placé en bas pour signifier que, dans la pratique, toute l’informatique repose effectivement sur elles : l’informatique n’existerait en effet pas (telle qu’elle est tout au moins) si on n’avait pas été capable de fabriquer des ordinateurs. Mais j’aurais tout aussi bien pu inverser le schéma, et placer ce pôle en haut : il aurait alors symbolisé la partie visible de l’iceberg, celle à laquelle on pense toujours, celle à laquelle on s’arrête, celle sur laquelle les vendeurs des constructeurs et des sociétés d’informatique focalisent l’attention des clients potentiels, en escamotant complètement les trois autres pôles.

d- et cette remarque m’amène à un des problèmes importants de l’informatique, que je tiens à citer ici : celui du choix d’un ordinateur. J’ai insisté dans ma définition sur les interrelations : cela veut dire en particulier qu’une machine n’a d’intérêt que si elle est capable d’exécuter les traitements adéquats et d’absorber le volume de données nécessaire pour réaliser le travail de gestion qui est, lui et lui seul, le véritable problème de l’utilisateur. Cet état d’esprit me semble fondamental dans toute considération sur l’informatique.

0.1.1.0.1Autres définitions

Ma définition de l’informatique étant très personnelle, il est prudent de connaître celle donnée en 1967 par l’Académie Française :

« Science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l’information, considérée comme le support des connaissances et des communications dans les domaines technique, économique et social. »

Malgré tout le respect que j’éprouve pour cette vénérable institution, notons le terme « rationnel » qui, avec quelques autres tels que « logique » ou « code », est mis à toutes les sauces en informatique.

Il existe de nombreuses autres définitions, par exemple :

« Science de la conception et de l’utilisation des ordinateurs. »

Il en existe certaines qui sont plus ou moins farfelues.

0.1.1.0.2Les informatiques

Il est audacieux de se livrer à une classification des branches de l’informatique. On peut cependant distinguer :

a- l’informatique fondamentale : tout ce qui concerne les recherches théoriques, par exemple sur les théories des langages, ou la conception de nouvelles architectures de machines ;

b- l’informatique de construction : fabrication et vente des matériels ;

c- selon le domaine d’utilisation :

- la bureautique : l’art d’utiliser l’informatique comme aide au travail de bureau ;

- l’informatique de gestion : l’art d’utiliser l’informatique comme aide à la gestion d’une entreprise ;

- l’informatique scientifique : idem dans le traitement de problèmes scientifiques ;

- l’informatique industrielle : conduite de processus industriels, pilotage d’usines, de robots…

- et ainsi de suite dans tous les domaines d’activité : les arts, la musique...

Il faut signaler une mode des années 1970 : le vocabulaire informatique s’est alors enrichi d’une foule d’expressions en « AO » (Assisté par Ordinateur) et en « tique ». Subsistent aujourd’hui des mots comme « bureautique » (qui a supplanté « burotique ») et PAO (maintenant « publication assistée par ordinateur », anciennement « production assistée par ordinateur »).

0.1.2Les données

Ce chapitre est pénible à ingurgiter, mais cet effort est nécessaire, car j’ai placé ici des notions qui sont préalables à l’étude de tout le reste, aussi bien des systèmes d’exploitation que des logiciels d’applications, et qui serviront également pour la programmation.

0.1.2.1Information et codage

0.1.2.1.1Données, résultats, information

En principe, on appelle :

- données : ce qui est fourni (à l’ordinateur) ;

- résultats : ce qu’on obtient (de l’ordinateur).

Ces deux ensembles d’éléments sont généralement regroupés sous le nom d’ « information ». Il faut commenter cette notion d’information.

Sens actuel courant : renseignement. En informatique, beaucoup d’auteurs insistent sur le fait qu’une information réduit l’incertitude. Exemple du télégramme : « J’arriverai demain lundi 16/09/2002 ».

Notons au passage la notion de redondance :le télégramme étant envoyé le dimanche 15/09/2002, le lendemain est forcément le lundi, et forcément également le 16/09/2002. On dit donc 3 fois la même chose.

Il est abusif de lier information et signification.

En théorie de l’information on établit très bien la différence, et on étudie l’information, définie par la formule de Shannon (ingénieur en télécommunications, en 1948) :

H(x) = - Σi p(i) logis p(i)

(quantité d’information contenue dans un message constitué de différents symboles xi, avec p(i) la probabilité d’apparition du symbole xi), et on ne s’occupe absolument pas de savoir si ce message est utile ou inutile, c’est-à-dire de sa valeur humaine, qui est d’ailleurs relative à l’individu qui reçoit le message. Exemple donné par Brillouin (physicien français, en 1959) : valeur comparée d’un théorème d’Einstein et d’un article de journal pour un individu moyen et pour un mathématicien.

Il ne faut donc pas lier « information » et « renseignement ». L’ordinateur a certes été conçu pour traiter de l’information entendue en cette acception, mais sa structure même et son fonctionnement lui permettent de traiter des textes ou d’autres éléments absolument quelconques, même s’ils n’apportent aucune « information » et n’offrent aucun intérêt (notion, rappelons-le purement subjective !).

Je donne donc une définition personnelle plus large du mot « information » : tout ce qui peut se communiquer d’un homme à un autre, et en particulier d’un homme à un ordinateur et réciproquement.

0.1.2.1.2Communication, support, représentation, codage

Ma définition de l’information pose le problème de la communication. Si vous réfléchissez quelques instants à cette question de communication, vous constaterez que pour communiquer, il faut représenter l’information sur un support.

Intéressons-nous d’abord au cas de la communication écrite, plus simple à analyser : on constate d’emblée que, in fine, la communication écrite revient dans la pratique à faire des petits dessins sur un support.

Il faut ensuite attribuer une signification à chaque dessin : c’est le codage de l’information J’appelle donc « codage » un système de conventions arbitraires qui attribuent des significations à des représentations. À noter que nous retrouverons le mot « codage » dans un autre contexte, avec une autre signification.

Pour prendre l’exemple simple du français écrit, on constate que toute représentation écrite est en fait constituée d’une combinaison plus ou moins longue d’un petit nombre de symboles élémentaires : les lettres, les chiffres et les signes, appelés caractères.

Survolons, sans insister, le cas de la communication verbale. Le support est l’air (on ne peut pas parler sur la Lune, car il n’y a pas d’air. C’est la raison pour laquelle les premiers explorateurs lunaires ont été des hommes, et non des femmes), l’information est représentée par des trains de vibrations sonores, c’est-à-dire par des variations de pression de cet air. Le codage est plus sournois : l’oreille fonctionne comme un microphone (la bouche comme un haut-parleur), les variations de pression sont converties en variations d’influx nerveux, et l’association à des représentations mentales d’objets ou de concepts s’effectue dans le cerveau (lorsqu’il existe…).

Dans l’ordinateur, sans entrer dans le détail pour le moment, il faut savoir que la représentation est intimement liée au support, et fait appel très généralement à des phénomènes électriques pour ce qui est de sa transmission et de son traitement, et magnétiques pour ce qui est de son stockage.

0.1.2.1.3Bit, octet, ASCII

a- bit

Compte tenu des caractéristiques des phénomènes physiques auxquels on fait appel (parce que ce sont ceux qu’on sait le mieux manipuler actuellement), on se borne à utiliser deux représentations différentes, c’est-à-dire à employer un système dit « binaire », car il ne possède que les chiffres « 0 » et « 1 », appelés « bits ». Bit signifie « chiffre binaire ».

b- octet

C’est très bien de représenter les chiffres 0 et 1, mais c’est très loin d’être suffisant, car nous voulons représenter aussi les autres chiffres : 2, 3, etc., et tous les autres caractères : les lettres minuscules et majuscules a, b, c,…, A, B, C, etc., et les signes !, ?, ;, :, +, -, etc.. Or on ne sait représenter que des 0 et des 1. Un moyen de se tirer d’affaire pour représenter tous les autres caractères usuels dans un ordinateur est donc associer à chacun de ces caractères une combinaison déterminée de symboles binaires (bits). On dit que le codage interne de l’information est binaire.

Le principe utilisé actuellement est le suivant : à chaque caractère qu’on veut représenter, on associe un groupe de 8 bits, appelé « octet ».

Avec 8 bits, on a 28 = 256 combinaisons, ce qui signifie qu’on peut représenter 256 caractères. On peut donc représenter non seulement les caractères usuels cités plus haut, mais aussi les caractères accentués et spéciaux de quelques autres alphabets, par exemple en français : à, ä, â, é, è ê, etc., en nordique å, ø, etc., les majuscules correspondantes, ainsi que des symboles particuliers et des opérations spéciales réservées aux vrais pros.

c- ASCII

L’ensemble est connu sous le nom de « code ASCII étendu » (ASCII est l’acronyme de « American Standard Code for Information Interchange » ; prononcer « ASKI »), ou ANSI (American National Standards Institute).

À l’origine, la norme ASCII se composait de 128 codes (caractères anglo-saxons), sur 7 bits, numérotés de 0 à 127. Cette norme est respectée par (presque) tous les constructeurs. Pour les caractères étendus, de 128 à 255, la situation se complique, et il existe des jeux de caractères différents selon les constructeurs et selon les besoins nationaux (par exemple la célèbre « page de code 850 »).

Windows utilise le jeu de caractères ANSI, et se débrouille avec les autres jeux, en principe mais pas toujours, ce qui explique que parfois on trouve au beau milieu d’un texte des caractères remplacés par symboles bizarres tels que des petits carrés ou des rectangles noirs.

En résumé, un caractère est codé sur un octet.

En fait, on n’emploie pas le binaire, mais l’hexadécimal (ou parfois le décimal) : il est plus facile d’écrire 2 chiffres hexa que 8 chiffres binaires.

Exemple : la lettre A est codée « 01000001 » en binaire, ou « 41 » en hexa, ou « 65 » en décimal.

Il existe d’autres codes.

0.1.2.2Données, opérateurs, expressions

La terminologie varie beaucoup pour désigner le type, la catégorie, et les différentes caractéristiques.

0.1.2.2.1Types de données

a- numérique, ou arithmétique : c’est une donnée composée uniquement de chiffres, avec éventuellement une marque décimale (une virgule dans la représentation française, un point dans la représentation anglo-saxonne) et un signe « + » (facultatif) ou « - ». On distingue :

les entiers : valeurs numériques sans décimale ; exemple : 832, ou : -47.

Les réels : valeurs numériques avec décimales, représentés de deux façons :

En virgule fixe, exemple : 3,1416 ;

En virgule flottante, exemple : 0,31416 E 1, ou : 0,031416 E 2, ou : 314,16 E –2,

Soit 3 écritures différentes de « pi », E signifiant « 10 puissance », suivi de la puissance voulue, et précédé d’une partie appelée « mantisse ».

Attention : - le sens du mot « réel » n’est pas le même en informatique et en math.

- se méfier de l’écriture des réels dans les différents logiciels : dans ceux qui sont complètement francisés (on dit : localisés en français), la marque décimale est bien la virgule, mais dans ceux qui sont mal « localisés », la marque décimale est restée le point. D’où des messages d’erreur dans les formules qui contiennent des réels, messages devant lesquels on peut rester longtemps perplexe, car la formule est juste, si on ne pense pas à ce « détail de l’histoire ».

b- alphabétique : c’est une donnée composée uniquement de lettres, l’espace et le signe dollar « $ » étant généralement assimilés à des lettres.

c- texte, ou caractère, ou chaîne de caractères, ou alphanumérique : c’est une donnée composée d’un mélange de chiffres, de lettres et de signes. En d’autres termes, c’est une suite plus ou moins longue de caractères. Attention : parfois, une suite de chiffres peut être considérée comme un texte. Exemple : « 832 » est généralement considéré comme la valeur numérique qu’il représente, mais peut être considéré comme la suite des caractères 8, 3 et 2, sans qu’on se préoccupe de sa valeur numérique.

d- logique, ou booléen : c’est une donnée qui est soit vraie soit fausse. Exemple : « Dupont a démissionné », ou « La lampe est éclairée ».

e- date : pas besoin d’explication !

f- il existe d’autres types.

0.1.2.2.2Constantes et variables

Comme en math :

a- constante : donnée quelconque, éventuellement identifiée par un nom, dont la valeur est toujours la même au cours du même traitement.

Exemple : la constante pi vaut toujours 3,1416.

Attention : la valeur d’une constante peut quand même parfois changer. Par exemple si j’appelle « T » le taux de TVA, sa valeur est bien constante sur une certaine période, mais peut baisser (rarement) ou augmenter (fréquemment) au gré des fantaisies des gouvernements successifs (ou du même).

b- variable : représentation symbolique d’une donnée, c’est-à-dire une donnée obligatoirement identifiée par un nom, qui peut prendre différentes valeurs au cours de l’exécution d’un traitement.

Exemple : un ordinateur est en train d’exécuter un programme de facturation. Le programmeur a appelé « TOTHT » le total hors taxes de la facture. Cette variable TOTHT, qui représente donc le total hors taxes obtenu après le calcul des éléments de la facture, a une certaine valeur numérique pour la facture en cours, et aura évidemment une valeur numérique différente pour la facture d’après, mais s’appellera toujours TOTHT.

Nous parlerons éventuellement plus loin des variables indicées, ou tableaux.

La notion de type d’une constante ou d’une variable est immédiate.

Les valeurs « vrai » et « faux » sont appelées « constantes logiques ».

0.1.2.2.3Opérateurs

Les opérations sur les données : Affectation

Arithmétiques

Relationnelles

Logiques

Affectation et arithmétique : voir amphi.

Une condition, en informatique, porte sur la comparaison de 2 variables, ou plus généralement de 2 expressions, arithmétiques ou alpha-numériques. On l’appelle également "test de relation", ou "test". La réponse à un test de condition est soit "vrai", si la condition est satisfaite, soit "faux", si elle ne l’est pas. On dit aussi que la condition est "vraie" ou "fausse".

La forme générale est :

Expression opérateur de comparaison expression

La comparaison de deux expressions s’effectue au moyen des symboles bien connus, appelés « opérateurs de comparaison » ou « opérateurs de relation », ou encore « opérateurs relationnels » :

|

> supérieur à |

>= supérieur ou égal |

|

< inférieur à |

<= inférieur ou égal |

|

= égal à |

<> différent de |

La comparaison de valeurs alphanumériques en informatique est évidemment réalisée de façon à coïncider avec l’ordre alphabétique habituel.

Opérateurs logiques classiques :

NON

ET

OU

(XOU, OU exclusif)

Attention aux règles de la logique ! Exemple du piège classique dans les énoncés d’examen : la négation (en français : le contraire) de « A > B » n’est pas « A < B », mais « A <= B » ! ! !

0.1.2.2.4Expressions

Les expressions simples ne posent pas de problème. Pour les expressions composées :

-Règles de priorité.

- Rôle des parenthèses.

- Révisez vos cours de terminale sur la logique, notamment sur l’utilisation des parenthèses dans les expressions logiques !

Exemples qui nous serviront pour le cours de tableurs et le cours de programmation :

On a un fichier comprenant un code catégorie professionnelle dans un champ CATEG, le code pour les cadres étant C, l’âge dans un champ AGE, et la date de naissance dans un champ DATENAIS. J’emploierai la convention dBASE pour l’écriture des dates.

1- on veut dans une commande quelconque sélectionner les cadres de moins de 25 ans et de plus de 50. La condition est :

CATEG = "C" .AND. (AGE < 25 .OR. AGE > 50)

Attention ! Si j’avais voulu les cadres de 25 ans et moins et de 50 ans et plus, la condition aurait été :

CATEG = "C" .AND. (AGE <= 25 .OR. AGE >= 50)

2- on veut les cadres âgés de 35 à 50 ans :

CATEG = ‘’C’’ .AND. AGE >= 35 .AND. AGE <= 50

3- on veut les cadres en dehors de la fourchette ci-dessus :

CATEG = ‘’C’’ .AND. ( AGE < 35 .OR. AGE > 50 )

Notez l'emploi des parenthèses.

4- on veut les employés nés après 1975 :

CATEG = "E" .AND. DATENAIS > {31/12/1975}

5- on veut les employés nés en 1983 :

CATEG = "E" .AND. DATENAIS >= {01/01/1983} .AND. DATENAIS <= {31/12/1983}

Variante :

CATEG = "E" . .AND. DATENAIS > {31/12/1982} .AND. DATENAIS < {01/01/1984}

0.1.2.3Organisation classique des données

0.1.2.3.1Fichiers

Les données qui sont utilisées dans une entreprise se présentent la plupart du temps de façon organisée (du moins on l’espère pour l’entreprise…).

Examinons par exemple un document comptable. Nous voyons que toutes les lignes ont la même structure, du genre : numéro de ligne, date, libellé, montant…

Ces éléments, ou rubriques, sont appelés des champs (ou zones), et la ligne un enregistrement.

Un enregistrement est ainsi caractérisé par l’emplacement respectif, la longueur (c’est-à-dire le nombre de caractères) et le type des champs qui le constituent : c’est la structure de l’enregistrement.

Un ensemble d’enregistrements (de même structure) est un fichier.

Un champ est de type numérique, caractère, date, etc., selon le contenu qu’il est destiné à recevoir.

Exemple : fichier des clients, qui peut comporter les champs nom du client, adresse de facturation, conditions de port, conditions de règlement, adresse de livraison, etc..

En d’autres termes, un fichier de données est un regroupement de données relatives au même objet, organisé et stocké sur un support en vue de son utilisation par divers programmes.

Nous verrons plus loin que la notion de fichier est élargie à d’autres ensembles enregistrés, et qu’on peut avoir des structures de données plus complexes.

0.1.2.3.2Opérations sur les fichiers

Ceux qui ont une petite sœur en BTS de secrétariat pourront avantageusement rapprocher certaines des opérations que je cite des fonctions du travail administratif (classer - trier, reproduire - dupliquer, regrouper - interclasser, séparer - extraire).

a- création ; c’est l’opération fondamentale, qui nécessite (jusqu’à présent) l’intervention de l’Homme ;

b- suppression ; opération inverse de la création ; nous verrons plus tard qu’il y a 2 types de suppression : logique (le fichier est marqué comme supprimé, mais il ne disparaît pas réellement du disque dur, il est simplement planqué dans un coin où on peut aller le retrouver si on a bien lu tous mes polycops) et physique (il n’est pas réellement effacé du disque dur, mais écrasé par d’autres fichiers qui viennent s’enregistrer par dessus, ce qui provoque sa disparition définitive, plus aucun moyen de le récupérer, même en relisant plusieurs fois tous mes polycops !) ;

c- copie, ou duplication, du fichier, avec ou sans changement de son nom ;

d- mise à jour, ou MAJ dans les sujets d’examen ; 3 cas, qui se comprennent d’eux-mêmes :

ajout d’un enregistrement, à la fin, ou insertion à l’intérieur, par exemple un nouveau client ;

modification d’un enregistrement, par exemple changement d’adresse d’un client ;

suppression (logique ou physique) d’un enregistrement, là encore exemple d’un client qui disparaît.

e- tri ; le mot « tri » signifie abusivement en informatique « classement » ; en fait c’est une réorganisation ;

on dit qu’un fichier est trié, ou en ordre, par rapport à un certain critère (un champ) si les valeurs successives de ce critère sont uniformément croissantes ou décroissantes ; exemple d’un fichier des salariés, qui est en principe en ordre croissant des matricules ;

un fichier trié selon un critère est en général en désordre par rapport à un autre critère : il y a peu de chances que notre fichier des salariés soit aussi classé par date d’embauche croissante !

un fichier est dit « en vrac » s’il n’est en ordre par rapport à aucun critère ;

l’opération qui consiste à mettre un fichier en ordre par rapport à un critère est dite « tri sur ce critère » ; si l’on trie sur plusieurs critères, par exemple 3, on parle de majeur, moyen, mineur ;

f- consultation ; évident : on affiche les données d’un (ou plusieurs) enregistrements auquel on s’intéresse ;

g- extraction : on copie des extraits d’un fichier dans 2 ou plusieurs autres fichiers selon ce qu’on veut faire ; exemple : j’extrais de mon fichier clients les clients de la région PACA sur une disquette pour mon représentant qui part en tournée là-bas et à qui j’ai payé un portable (micro, pas téléphone) mais pas Internet ; ne pas confondre avec le découpage ; pour prendre un exemple simple à comprendre : je découpe le texte du présent polycopié, qui fait 3785 Ko (en .rtf, et seulement 281 en .doc, mais de Word 2000, illisible par les versions inférieures… Génial !), en 3 morceaux, pour le copier sur 3 disquettes de 1,38 Mo (c’est pas vrai, je le zippe !) ;

h- fusion, ou interclassement : le contraire, évidemment : mon représentant revient de tournée avec de nouvelles adresses sur sa disquette, je les intègre à mon fichier clients général ; ne pas confondre avec le regroupement : arrivé à la Fac avec mes belles disquettes, je reconstitue mon polycop en 1 seul fichier pour l’imprimer sur l’imprimante du secrétariat (parce que je suis trop radin pour user mon papier et mon encre perso !) ;

Noter que les 3 premières opérations, a, b, et c, sont exécutables sur n’importe quel fichier, indépendamment de son contenu, et que les autres font intervenir les données stockées dans le fichier.

Nous verrons plus loin que les systèmes d’exploitation offrent plusieurs de ces opérations, et que évidemment les SGBD les offrent toutes (et avec d’autres en prime).

0.1.2.3.3Bases de données

Pour ne pas empiéter sur les autres cours de la filière, je me contenterai d’une « définition » simpliste mais suffisante : une base de données est un ensemble de fichiers savamment organisé (sans « s », c’est l’ensemble qui est organisé) pour qu’on puisse les utiliser facilement. Ajoutons qu’on les utilisera au moyen d’applications adaptées à cet effet, et dénommées fort judicieusement « systèmes de gestion de bases de données », ou « S.G.B.D. », telles que dBASE, Approach, Paradox, FileMaker, StarBase, ou, pour les courageux, Access.

0.1.2.4Autres types de données

Je n’ai parlé jusqu’à présent comme données que de données consistant en des suites de caractères. Mais l’ordinateur peut traiter bien d’autres types de données. En fait, l’ordinateur peut traiter n’importe quoi, à partir du moment où ce n’importe quoi a été transformé en combinaisons binaires, entre autres :

- sons ;

- dessins, images, photos numériques ;

- vidéo, télévision.

0.1.3Les machines

0.1.3.1Constitution d’un ordinateur

0.1.3.1.1Définitions

Définitions avec un « s ».

Dans la littérature informatique, on trouve un certain nombre de définitions plus ou moins farfelues. Nous en retiendrons deux :

a- définition « scientifique » : machine automatique universelle de traitement de l’information ;

b- nous nous contenterons d’une définition « fonctionnelle » : machine qui possède 5 fonctions : entrée des données, mémoire, traitement, commande, et sortie des résultats.

Les scientifiques méditeront avec fruit sur ces 2 définitions, et verront par quel raisonnement on peut passer de la première à la seconde, et même établir leur équivalence.

Une considération personnelle sur l’origine du mot « ordinateur ». Depuis les années 1940 (voir historique, si j’ai le courage de l’écrire, sinon en trouver un ailleurs), les français, en bons vassaux, employaient le mot américain « computer ». Paradoxalement, c’est la société IBM France qui demanda en 1954 au Professeur PERRIN de trouver un équivalent français. Ce dernier accoucha du mot « ordinateur ». Il n’est pas inintéressant de se pencher sur les concepts connotants… Celui qui se lancera dans la terrifiante (et déconseillée) aventure d’une pensée autonome découvrira maints autres exemples en informatique (et ailleurs), par exemple, s’agissant de l’installation de deux disques durs sur le même micro, la terminologie « maître » et « esclave » pour désigner ce que nous appelions avant eux « primaire » et « secondaire »…

0.1.3.1.2Constitution

Les fonctions d’entrée, de mémoire, de sortie sont réalisées chacune par un ou plusieurs organes correspondants, dont le rôle se comprend immédiatement.

Les fonctions de commande et de traitement sont plus délicates à appréhender. Elles sont réalisées par un ensemble d’organes regroupés sous le nom de processeur, ou micro-processeur pour un micro-ordinateur. Le rôle de ce processeur s’éclaircira petit à petit par la suite.

Concrètement, pour fabriquer les organes en question (dont l’ensemble constituera l’ordinateur), il faut faire appel à une technique quelconque. Le camarade BABBAGE avait dessiné les plans d’un ordinateur mécanique, composé de roues dentées. J’ai vu il y a quelques années des articles sur un ordinateur « fluidique » (on peut réaliser les fonctions booléennes de base avec des petits jets d’eau, c’est mignon tout plein !) et sur le calcul photonique. On parle actuellement d’ordinateur quantique.

Cependant la technique, non, pardon, la technologie (j’ai vraiment du mal à m’habituer au français moderne…) qu’on maîtrise le mieux pour l’instant reste l’électricité. Il n’est donc pas étonnant que les ordinateurs, et tous les appareils informatiques, soient des appareils électriques, ni plus ni moins qu’un réfrigérateur ou un lave-vaisselle.

0.1.3.1.3Unité Centrale et périphériques

Avant de donner un schéma d’ordinateur dans le § suivant, commentons les mots « Unité Centrale » et « périphériques ».

Cette distinction provient des premiers gros ordinateurs, dans lesquels les organes de mémoire et de traitement, avant la miniaturisation de plus en plus poussée qu’on connaît depuis les années 80, étaient contenus dans une grosse armoire métallique, et TOUS les organes d’entrée et de sortie étaient disposés tout autour, c’est-à-dire étaient réellement « périphériques » par rapport à cette armoire centrale. À cette époque préhistorique, la distinction physique coïncidait ainsi avec la distinction fonctionnelle.

Mais avec le développement des micros, on ne peut plus faire référence à une disposition physique. En effet :

a- d’une part, depuis les années 1990, les organes de mémoire et de traitement sont tellement miniaturisés qu’ils tiennent maintenant sur un rectangle de matière plastique d’environ 20 cm par 30 cm, appelé « carte-mère » ; la taille des autres éléments a également diminué dans des proportions fantastiques ; que l’on songe aux dimensions des unités de disques durs à la fin des années 60 et au début des années 70 : celles d’un gros lave-linge (en un peu plus haut), pour une capacité d’une dizaine de millions de caractères ; à la rentrée 2002, ces dimensions sont celles d’une boîte de cigares, pour une capacité de 120 milliards de caractères… En conséquence, un micro actuel se compose physiquement d’un boîtier métallique, à l’intérieur duquel on trouve la plupart des éléments, et autour duquel on peut trouver diverses unités, en plus ou moins grand nombre, ou rien du tout, car le boîtier principal contient l’essentiel et peut souvent fonctionner de manière autonome.

b- d’autre part, l’assemblage des différents morceaux varie très largement selon la mode et la fantaisie des constructeurs, et les besoins de l’utilisateur. Par exemple, un PC classique avec boîtier plat de bureau (en français : desktop), ou avec mini-tour, est complété par au minimum un clavier, une souris et un écran ; un Imac n’est complété que par un clavier et une souris ; un portable, qui est on ne peut plus monobloc, n’a besoin d’aucun complément. Et tout ordinateur peut se voir entouré par un ou plusieurs appareils externes au boîtier principal : imprimante, unité(s) de disque(s) dur(s) supplémentaire(s), graveur externe, etc.. En fait, toute unité peut être interne ou externe (au boîtier principal), y compris le modem.

Alors, qu’est ce qui est « central » et qu’est ce qui est « périphérique » au sens étymologique du terme ? Plus rien ! C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner de voir des documents commerciaux, et même techniques, dans lesquels par exemple le disque dur ou le lecteur de CD sont considérés comme faisant partie de l’Unité Centrale, le mot « périphérique » étant réservé à des appareils vraiment extérieurs, tels que l’imprimante.

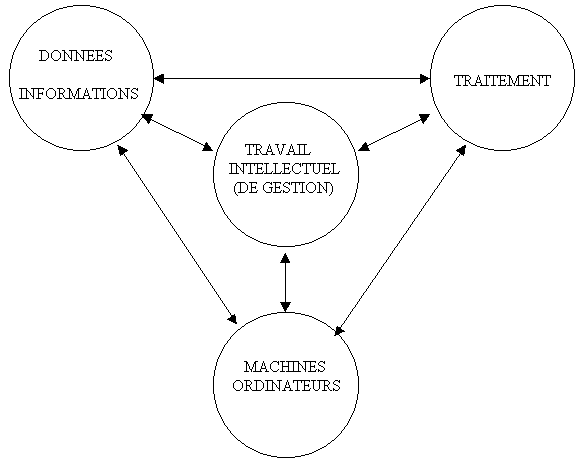

Si on veut concilier la vérité historique et la réalité actuelle, et avoir une bonne note si cette question de cours tombe à l’examen, il faut conserver la distinction entre « unité centrale » et « périphériques » au niveau fonctionnel : l’« unité centrale » correspond à la « carte mère », désignée par l’abréviation « CM », et les « périphériques » sont tous les appareils qui sont reliés à la CM. (par l’intermédiaire de ses contrôleurs intégrés ou de cartes additionnelles, lesquelles, soit dit en passant, ne sont à mon sens pas des périphériques, mais sont souvent classées comme tels dans les catalogues des vendeurs de matériel).

0.1.3.1.4Schéma fonctionnel

Je donne donc un schéma de principe :

Je répète que ce schéma est essentiellement un schéma fonctionnel. Si j’en ai le courage, je donnerai peut-être dans une deuxième partie des compléments sur les architectures d’ordinateurs.

Attention : il existe beaucoup de schémas d’ordinateurs dans les différents bouquins que vous pourrez lire. La plupart sont pédagogiquement dangereux quant à leur interprétation par un non scientifique.

Quelques commentaires :

- je fais passer toutes les flèches à travers le processeur pour symboliser le fait que c’est lui qui supervise toutes les circulations de données dans la machine ;

- la mémoire est destinée à stocker les programmes et les données ; nous verrons plus loin que la mémoire centrale (MC) a une capacité limitée (qui augmente sans cesse, mais infiniment moins vite que les volumes d’informations qu’on croit avoir besoin de stocker) et surtout qu’elle perd son contenu à l’arrêt de l’ordinateur ; elle est donc complétée par des mémoires extérieures, ou auxiliaires, dont le seul but est la conservation des programmes et des données, et dont la capacité (qui elle aussi augmente sans cesse) est très supérieure à celle de la MC ;

- on constate qu’il y a en gros 3 catégories de périphériques : entrée seule, sortie seule, entrée et sortie (mémoires auxiliaires dans le schéma ci-dessus) ;

- l’ensemble est complété par ce que j’appellerai un « panneau de commande », qui comprend quelques boutons et témoins de fonctionnement, ne serait-ce que l’interrupteur de mise sous tension.

0.1.3.2La carte-mère (Unité Centrale)

0.1.3.2.1Carte-mère

À faire…

0.1.3.2.2Processeur

Le processeur est parfois appelé CPU (central processor unit). Micro-processeur dans un micro-ordinateur.

C’est en résumé un ensemble de circuits électroniques hautement complexes, comprenant une unité de commande, une unité arithmétique et logique (UAL) et des registres, outre les câblages les reliant. Il est inutile d’entrer dans le détail. Il suffit de dire que le processeur est conçu et fabriqué pour exécuter le programme stocké en mémoire centrale, en traitant et en exécutant chaque instruction l’une après l’autre.

Une caractéristique pratique importante est sa vitesse de fonctionnement, on dit sa fréquence, exprimée en MHz (mega Hertz) ou en GHz (giga Hertz). Nous admettrons qu’elle représente le nombre d’opérations effectuées en une seconde.

Les vitesses (fréquences) des micro-processeurs des micros grand public vont, en septembre 2001, de 800 MHz à 1,7 GHz, en septembre 2002 de 1,3 à 2,4 GHz, selon le prix qu’on veut y mettre.

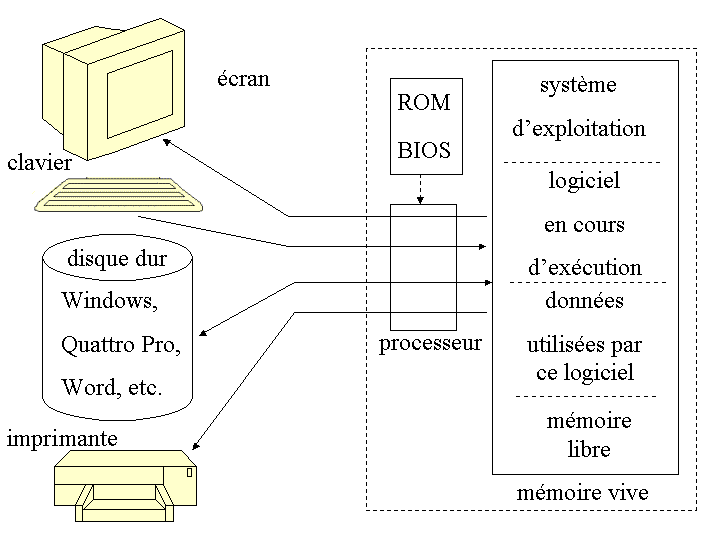

0.1.3.2.3Mémoire Centrale

Il y a en fait sur la carte-mère (dans l’UC) différents types de mémoires, essentiellement :

1- la mémoire morte, ou MEM, ou ROM (read only memory) ; cette MEM est en lecture seule, elle est inaccessible à l’utilisateur lambda. Son contenu est enregistré en usine, à la fabrication de la machine.

Elle contient un programme de base permettant le démarrage de l’ordinateur, gérant les échanges entre l’UC et les périphériques, et surtout s’occupant de charger en mémoire vive un programme plus important, appelé système d’exploitation. Ce programme de base est appelé BIOS (basic input output system, ou basic integrated operating system, selon les manuels), parfois moniteur (ne pas confondre avec l’écran).

Il est important de noter qu’elle est permanente : son contenu n’est pas effacé lorsqu’on éteint l’ordinateur.

2- la mémoire vive, ou MEV, ou RAM (random access memory) ; c’est une mémoire dans laquelle l’utilisateur peut lire et écrire. Elle est à sa disposition, et sert à stocker une partie du système d’exploitation, le ou les programmes du ou des utilisateurs, et les données en cours de traitement par ces différents programmes.

Il faut bien noter que cette mémoire est volatile : à l’arrêt de la machine ou en cas de coupure de courant, son contenu est perdu, et est donc perdu le fruit de votre travail... D’où attention à bien sauvegarder régulièrement vos exercices sur disquette, au fur et à mesure de l’avancement, sans attendre que tout soit fini !

La principale caractéristique pour nous d’une MC est sa capacité, ou taille, exprimée en nombre de caractères qu’elle peut stocker.

À ce propos, attention à un problème d’unité : on utilise en informatique les unités kilo, méga, giga, téra, mais avec une valeur différente de la valeur classique. Vous savez que le binaire est omniprésent en informatique. On emploie donc les puissances de 2. C’est ainsi que 1 k informatique vaut 2 puissance 10, soit 1024, et non 1000 ; 1 méga, noté M, vaut 1024 k ; 1 giga, noté G, vaut 1024 M ; 1 téra, noté T, vaut 1024 G.

Exemple : une MEV de 128 Mo a une taille de 128 x 1024 x 1024 = 134 217 728 octets.

Les capacités des RAM des micros grand public vont, en septembre 2001, de 64 Mo à 256 Mo, en septembre 2002 de 128 à 512 Mo, là aussi selon le prix qu’on veut y mettre. On peut, selon ses finances, aller jusqu’à 2 Go, sinon davantage.

0.1.3.2.4Autres éléments de la CM

Pile

Horloge

Jeu de circuits

0.1.3.3Les périphériques

0.1.3.3.1Périphériques d’e / s classiques

Nous les étudierons en détail dans le prochain polycopié « Le micro-ordinateur ».

a- entrée seule :

le clavier : très similaire à un clavier de machine à écrire ;

la souris, et les autres dispositifs de pointage ;

Ils servent évidemment à fournir à l’ordinateur les données sur lesquelles on veut qu’il travaille (clavier). Ils servent également à lui donner les ordres nécessaires (clavier et souris).

b- sortie seule :

écran, anciennement appelé moniteur : analogue à une télévision, même si la technique est très différente ; c’est la sortie la plus célèbre et la plus utilisée ;

imprimante : comme son nom l’indique, machine servant à imprimer.

Ils servent bien entendu à récupérer les résultats du travail effectué par l’ordinateur.

0.1.3.3.2Disques et bandes

Comme je l’ai déjà dit dans le § « schéma de principe », la mémoire centrale a une capacité limitée par rapport aux volumes d’informations qu’on veut stocker, et elle perd son contenu à l’arrêt de l’ordinateur, c’est à dire qu’on perd le résultat de son travail ; elle est donc complétée par des mémoires extérieures, ou auxiliaires, dont le rôle est la conservation des programmes et des données.

Les 2 principaux supports de stockage permanent sont les disques et les bandes. On peut maintenant leur ajouter les CD-R et CD-RW, mais ils restent quand même moins pratiques.

La coutume est de les appeler « mémoires de masse », à la suite d’une dramatique erreur de traduction de l’américain an début des années 1970.

a- Les disques durs et les disquettes sont des supports circulaires recouverts d’une pellicule d’oxyde de ferrite magnétisable, mais l’enregistrement est très différent par rapport aux bandes.

Les unités de disques durs et de disquettes fonctionnent selon les mêmes principes, que nous étudierons dans le polycop suivant. L’important pour l’instant est de savoir que ces supports bénéficient de dispositifs physiques permettant le repérage de l’emplacement de chaque donnée enregistrée, et un accès (presque) direct aux données cherchées. D’où leur nom de mémoires à accès direct, et leur rapidité de fonctionnement.

Autre caractéristique importante, comme pour la MC : la capacité. La capacité des durs offerts à la concupiscence du grand public pour des prix raisonnables en septembre 2001 sont de 20 à 60 Go, en septembre 2002 de 40 à 120 Go. À ce propos, attention à une confusion soigneusement entretenue par les commerciaux : ils utilisent à mauvais escient les M et G classiques, de 1 000 000 et 1 000 000 000, et non les vrais M et G informatiques, d’où des déceptions lorsque vous rentrez tout fiérot avec votre beau dur tout neuf de 60 Go commerciaux sous le bras, et que vous constatez après l’avoir installé qu’il ne fait que x vrais Go… Exercice : calculez x, pour voir si vous avez bien compris ce que je raconte !

Comme je l’ai déjà expliqué plus haut, les disques durs servent de mémoires auxiliaires pour stocker logiciels et données entre 2 utilisations (très grande capacité et non volatils).

Pour les disquettes ordinaires, dites de 3,5 pouces (n’oublions pas ce célèbre accord entre français et anglais au siècle dernier : les français ont abandonné le méridien de Paris pour celui de Greenwich, et en échange les anglais ont adopté le système métrique… ainsi qu’on peut le constater quotidiennement…), la capacité est de 1,4 Mo. Le temps d’accès est beaucoup plus long (je ne sais pas combien), ce qui explique que les opérations sur disquettes soient plus longues que les mêmes sur disque dur : ne vous impatientez pas en TD lors d’une sauvegarde d’exercice !

Les disquettes restent utiles pour transporter très facilement des petits fichiers, ou pour tenter de réanimer votre micro lorsque Windaube l’a, une fois de plus, lâchement assassiné...

Il existe un grand nombre de variantes des disques et des disquettes, notamment les disquettes « zip » et assimilées, de 100 ou 120 Mo, pour sauvegardes.

b- Les bandes magnétiques informatiques sont tout à fait analogues aux bandes habituelles de vidéo-cassettes (bien que l’enregistrement soit complètement différent : digital et non analogique, mais cela n’a aucun intérêt pour nous). Les données sont écrites ou lues les unes à la suite des autres, on dit « séquentiellement ». En conséquence, le fonctionnement est lent, car pour accéder à une donnée il faut se positionner en début de bande, et examiner toutes les données successives jusqu’à ce qu’on trouve celle qu’on cherche. Et si elle est vers la fin…

Elles restent néanmoins utilisées pour des sauvegardes.

0.1.3.3.3Périphériques variés

En cours de mutations permanentes.

a- Entrée : microphone, photostyle (en français : lightpen), tablette graphique, numériseur (en français : scanner), manette du bonheur ou bâton de joie (en français : joystick), lecteur de code barre, lecteur de CD ou de DVD, entrée vidéo, capteurs divers et convertisseurs analogiques digitaux.

b- Sortie : table traçante, haut-parleur, graveur de CD ou de DVD...

c- Sauvegarde : il ne s’agit pas à proprement parler d’une catégorie d’appareils, mais le sujet est tellement important qu’il mérite d’être individualisé. Le combiné lecteur-graveur de CD R, ou encore mieux de CD RW, constitue un excellent moyen de sauvegarde pour le particulier. Sinon Zip, qui présente à mon avis l’inconvénient d’être magnétique.

d- Communication : modem, cartes réseau, concentrateur…

e- Divers : gants numériseurs, combinaisons, capteurs de mouvements, casques de « réalité virtuelle »…

f- périphériques « à retour de force ». Extrait d’un ancien n° de feu « Le Virus Informatique » :

0.1.3.3.4Classification des périphériques

Rappels : - les mots « entrée » et « sortie » sont relatifs au sens de communication de l’appareil avec la CM.

- certains documents commerciaux ou même techniques classent les diverses cartes d’extension ou de connexion dans les périphériques.

En police normale : appareil généralement interne ; en italiques : appareil généralement externe. Les notions de « interne » ou « externe » sont relatives au boîtier principal du micro (celui qui contient la carte-mère).

En gras : périphérique pouvant servir au stockage ou à la sauvegarde.

N.B. ne pas confondre unité et support…p.e. le support CD-ROM ou CD-R ou CD-RW et l’unité lecteur ou l’unité graveur…

|

|

Entrée |

Sortie |

Entrée / Sortie |

|

Équipement de base courant |

Clavier Souris |

Écran Imprimante |

Unité de disque dur Unité de disquette |

|

Usage général |

Lecteur de CD ou de DVD Numériseur |

Graveur de CD ou de DVD |

Unités ZIP Unités de bandes |

|

Multimedia |

Microphone Photo numérique Caméra numérique Carte de capture télévision |

Haut-parleur Carte de sortie vidéo |

|

|

Jeu |

Bâton de joie Volant |

|

Bâton ou volant à retour de force |

|

Communication |

|

|

Modem Carte réseau Concentrateur |

0.1.3.4L’ordinateur en 2002

0.1.3.4.1Les boîtiers

Rappel : souvent assimilé, à tort, à l’UC.

Le boîtier contient essentiellement la CM, éventuellement des cartes d’extension, les périphériques internes vus plus haut, sans oublier l’alimentation.

Boîtiers plats, tour mini, moyen, grand…

0.1.3.4.2Schéma organique d’un PC de bureau

0.1.3.4.3Quelques ordinateurs

À refaire, dès que j’en aurai le courage !

Micro-ordinateurs : pour le grand public, il n’existe pratiquement plus que 2 grandes familles, ou plutôt une grande et une petite :

- famille des PC, en fait des « compatibles PC » ; « PC » signifie « Personal Computer » (ordinateur personnel), A.O.C. des micros d’IBM qui a créé le 1er du genre ; ils sont à base de processeurs Intel et compatibles (AMD). À noter que, selon certains auteurs, PC signifie « Plante Constamment ».

- MacIntosh, d’Apple ; processeurs MOTOROLA ; incompatibles avec les PC, tant au niveau du matériel qu’à celui des SE et des logiciels ; il existe cependant un certain nombre d’utilitaires permettant d’échanger des données (convertisseurs de format) ou d’exécuter (plus ou moins bien) des logiciels de l’un sur l’autre (émulateurs) ; d’autre part, presque tous les logiciels, du moins les principaux, existent en version PC et en version Mac ; les « Mac » sont réputés pour leur fiabilité et leur stabilité : les « Mac maniaques » ignorent le tristement célèbre « écran bleu de la mort » de Windows ! Les Macs sont idéaux pour ceux qui veulent utiliser leur machine en ignorant qu’elle existe : foin des méprisables contraintes des corps, à eux les joies du pur esprit !

D’autres ont pourtant eu leur heure de gloire. Il semble subsister Amiga et Atari, pieusement veillés par d’irréductibles fidèles…

Il faut citer, dans le domaine professionnel, les « stations » Alpha, Silicon Graphics, et Sun.

Exemples :

|

|

Août 2002

iMac

Processeur PowerPC G4

Écran plat 17 pouces, dur 80 Go

SE Mac OS X

|

|

|

Août 2002

Serveur Sun Fire V880

2 à 8 processeurs UltraSPARC III

RAM 4 à 32 Go

SE Solaris 8 |

0.1.3.4.4Constructeurs

Il faut connaître les principaux constructeurs de matériels informatiques et para-informatiques.

AT&T : gros constructeur américain en télécoms. Premier mondial des réseaux.

AMD : L’« AUTRE » fondeur, ennemi mortel d’Intel, mais américain aussi.

AMIGA : quasiment disparu. Subsistent d’irréductibles fanas.

APPLE : l’AUTRE informatique ; maintenue en survie sous dialyse financière par Microsoft, pour satisfaire à la fiction de la justice américaine de non-monopole.

BULL : ZE french constructor ; n’en finit pas de finir, et de coûter un max au contribuable français (heureusement que ce brave est d’une générosité inépuisable !) depuis les années 60, après avoir inventé les concepts des ordinateurs actuels… filiale ZDS, Zénith Data Systems, portables, micros, serveurs.

COMPAQ : longtemps n° 1 mondial de la micro, récemment détrôné par DELL. 7ème constructeur mondial.

DELL : constructeur américain ; sur cartes-mère Intel ; vente directe ; portables, micros de bureau et serveurs pour gros clients.

EPSON imprimantes.

GATEWAY ; idem.

HEWLETT-PACKARD : américain.

IBM : le « Grand Bleu », qu’on ne présente plus !

INTEL : LE fondeur américain. Les célèbres puces et des CM (cartes-mère).

MOTOROLA : micro-processeurs et cartes-mère.

PHILIPS

QUANTUM : disques durs.

SONY

TOSHIBA : le roi du portable.

0.1.4Les traitements

C’est la partie la plus intéressante, mais elle fait l’objet des années ultérieures de la filière AES.

0.1.4.1Programmation

0.1.4.1.1Instructions et programme

J’ai dit dans l’introduction qu’on voulait faire exécuter des travaux de gestion par des machines.

Examinons le cas où on veut faire exécuter un travail quelconque par un employé pas très intelligent. Vous lui dites par exemple : « Faites la comptabilité de l’entreprise ».

Hélas, il ne sait pas faire… Vous êtes donc obligé de lui expliquer. Qu’est ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous allez être obligé de décomposer le travail complexe, qu’il ne sait pas exécuter, en une suite de tâches beaucoup plus simples, plus ou moins élémentaires, qu’il sait exécuter une par une, et qu’il lui suffira d’enchaîner pour aboutir à l’exécution du travail demandé. Et vous lui fournirez cette liste par écrit sur une feuille de papier, pour qu’il s’y réfère à chaque instant.

Il en sera exactement de même vis-à-vis de l’ordinateur.

Si vous avez compris cela, vous voyez que vous avez là plusieurs définitions :

a- on parlera d’instructions ou de commandes, selon qu’il s’agit d’ordres d’exécution d’opérations élémentaires ou de groupes d’opérations élémentaires ;

b- le programme est donc une liste d’instructions et / ou de commandes qu’il suffit de suivre pour aboutir à la réalisation du travail demandé.

Vous trouverez dans les bouquins de nombreuses autres définitions, mais vous remarquerez que l’aspect téléonomique de ma définition est absent de la plupart des autres.

0.1.4.1.2Langages de programmation

Lorsqu’on s’adresse à un employé, on peut utiliser une certaine variété de mots. Par exemple, pour lui faire additionner 2 valeurs, on peut lui dire : « Additionnez, faites la somme, totalisez… », il comprendra que tous ces différents ordres signifient la même chose.

Ce n’est hélas pas encore aussi facile en informatique, et pour l’instant on ne peut pas encore employer le langage naturel.

On est obligé d’utiliser un vocabulaire bien précis, et assez réduit, et de respecter certaines règles d’écriture bien déterminées pour rédiger un programme. C’est cet ensemble (vocabulaire plus règles) que j’appelle un langage de programmation.

J’ai parlé du processeur. Il fonctionne évidemment lui aussi selon des principes binaires. Chacune des opérations qu’il « sait » exécuter (c’est à dire qu’il a été conçu et fabriqué pour exécuter) est déclenchée par une combinaison binaire bien précise, qui résulte de la façon dont il a été fabriqué, mais qui est sans signification pour l’utilisateur non-électronicien.

L’ensemble de ces combinaisons est appelé jeu d’instructions du processeur, ou langage machine.

Exemple, pour un certain processeur précis dont je tairai le nom pour ne pas faire de pub :

1011 0100 0000 0010

Cette instruction commande au processeur de charger la valeur 2 dans le registre AH.

On représente généralement le langage machine en hexa ; ici, on a :

B 4 0 2

Ce qui, il faut bien le reconnaître, n’est guère plus explicite…

En outre, les programmes écrits dans ce langage, directement issu du fonctionnement du processeur, ne sont pas transportables sur une autre machine dotée d’un processeur de modèle différent, donc d’un langage différent.

Les constructeurs d’ordinateurs ont donc créé des langages de plus en plus faciles à comprendre et à apprendre, d’une part, et communs à toutes les machines, d’autre part.

Cela ne s’est pas fait tout seul, et il y a eu pas mal de pleurs et de grincements de dents et d’étapes intermédiaires. Je me bornerai à citer le célèbre assembleur, resté assez proche du langage machine, mais utilisant des codes mnémoniques.

Les langages de programmation actuels sont dits « évolués », et cherchent à se rapprocher de plus en plus du langage courant de l’utilisateur auquel on veut le vendre.

Il faut signaler une contrainte de ces langages : on se trouve exactement dans la situation suivante : je veux faire exécuter un travail par un employé polonais, je lui donne les ordres en français par commodité pour moi, mais lui ne comprend pas le français, il ne comprend que le polonais, et moi je n’ai pas envie d’apprendre le polonais. Que faire ? Je suis obligé d’avoir recours à un interprète, qui va traduire mes ordres exprimés en français en ordres exprimés en polonais à destination de mon employé.

En informatique, on utilise un programme traducteur, appelé selon les cas « interpréteur » ou « compilateur ». Attention, ce sont des programmes, pas des machines.

0.1.4.2Système d’exploitation

0.1.4.2.1Rôle

Je définis le système d’exploitation, ou SE, très simplement : c’est un ensemble de programmes, écrits par des équipes de programmeurs (grassement payés par les constructeurs et les éditeurs de logiciels) destiné à faciliter l’utilisation des ordinateurs, et vendu en même temps que la ferraille.

En effet, le fonctionnement du processeur et des différents autres éléments de l’ordinateur est extrêmement complexe, et est commandé par des codes spéciaux difficiles à comprendre et à apprendre, l’ensemble étant connu sous le doux nom de « langage machine » (cf. supra). Les constructeurs ont donc été contraints, pour vendre plus facilement leur ferraille, de faire des efforts pour en rendre l’emploi plus aisé.

Les rôles principaux d’un SE sont :

a- gérer les entrées sorties d’informations, c’est-à-dire les échanges entre l’utilisateur et la machine, et la circulation des informations entre les différents morceaux de la machine ;

b- gérer la mémoire centrale ;

c- assurer un certain nombre de tâches difficiles à programmer ou utilitaires (par exemple le formatage d’un disque dur ou d’une disquette, ou la copie de fichiers pour sauvegarde) ;

d- permettre l’exécution des logiciels d’application divers ;

e- protéger le système lui-même et les programmes entre eux contre les erreurs des programmeurs (par exemple éviter qu’un programme quelconque fonctionnant mal vienne écraser des portions d’un autre programme, voire du système lui-même) ;

Sur les ordinateurs professionnels, il a d’autres rôles en plus, par exemple comptabiliser les temps d’utilisation et les ressources mises en œuvre pour les facturer aux utilisateurs.

En tant que programme (ou plus exactement ensemble de programmes), le SE est stocké sur le disque dur. Rappel : lorsqu’on met la machine sous tension, le BIOS va le chercher sur le disque et le copie en mémoire vive ; on dit qu’il le charge.

0.1.4.2.2Les différents types de SE

Les principales caractéristiques permettant de différencier les SE sont :

Mono-tâche, multi-tâches ;

Mono-utilisateur, multi-utilisateurs (ou : mono-poste, multi-postes) ;

Interface texte, interface graphique.

Exemples : DR / DOS est un SE mono-tâche, mono-utilisateur, à interface texte. Linux est un SE multi-tâches, multi-utilisateurs, à interface graphique.

Ces mots se comprennent aisément. Je ne donnerai que 2 commentaires :

a- on distingue 2 types de multi-tâches :

- le multi-tâches coopératif, par exemple Windows jusqu’à la version 3.11 : le SE passe d’une application à une autre lorsque l’application en cours d’exécution lui rend la main. Si une application ne rend pas la main (par exemple énormes calculs en mémoire centrale), les autres application attendent. Si une application plante, les autres risquent d’être arrêtées.

- le multi-tâches préemptif, par exemple OS / 2 Warp : à des intervalles de temps donnés (de l’ordre de quelques millisecondes) le SE interrompt l’application en cours et passe à une autre, ce qui donne l’impression à l’utilisateur que les différents traitements se déroulent simultanément. Par exemple, on peut formater une disquette pendant qu’on saisit un texte (ou qu’on joue au démineur). Mais la simultanéité n’est qu’une illusion au niveau macroscopique, car au niveau du processeur, une seule instruction est exécutée à la fois.

b- interface :

- texte : l’écran offre une présentation très simple, avec uniquement du texte ; l’utilisateur frappe lui-même ses commandes au clavier ; ces interfaces sont réputées tristounettes ;

- graphique : c’est l’interface de tous les SE actuels ; l’écran montre de magnifiques dessins avec de belles couleurs, il est divisé en plusieurs fenêtres, l’utilisateur fait connaître ses ordres au SE par l’intermédiaire de la souris, etc. ; ces interfaces sont réputées conviviales et intuitives ; elles sont supposées permettre à l’utilisateur de travailler avec la machine et avec les applications sans rien connaître ; vous constaterez rapidement en TD que la pratique est sensiblement moins rose…

0.1.4.2.3Quelques SE

a- Le plus connu, et encore le plus répandu bien que perdant tout doucettement des parts de marché, est Windows (dans ses innombrables versions) de Microsoft. Nous l’étudierons plus loin.

b- LINUX

Linux est en fait un UNIX qui se veut, et qui est devenu, très abordable par Monsieur Tout Le Monde. De nombreuses revues grand public lui sont dédiées, et on trouve chaque mois d’excellentes distributions telles que Mandrake, Suse, Red Hat pour les plus connues.

c- MAC OS

Le SE de l’« autre informatique », celle d’Apple. Rappelons que le MacIntosh fut, en 1984, le premier micro à proposer une souris et une interface graphique à un prix abordable pour le grand public. C’est lui qui a introduit la métaphore du bureau : il est inutile d’apprendre l’informatique, il suffit de manipuler les objets sur l’écran avec la souris, comme on le ferait à la main sur son bureau.

Le « System 7 » eut son heure de célébrité. Il tourne sur processeurs Motorola et PowerPC.

Depuis 2001, Mac OS X (X pour 10) : interface Apple sur base Unix.

d- OS / 2 Warp

Continue à vivoter tant bien que mal, notamment dans les banques, malgré la désaffection de son papa IBM, qui a créé la première mouture d’OS / 2 en 1987. Les ventes se sont quand même monté à 2 millions de licences en 1999.

C’est un SE complet, qui ne nécessite pas un DOS pour s’installer. Il est multitâches monoposte.

Il présente une interface graphique, avec un bureau, des icônes, etc.. Mais la philosophie est différente de celle de Windows. Il vaut bien Win, avec évidemment des aspects meilleurs et d’autres moins bons.

Il peut cohabiter avec DOS ou Windows.

e- UNIX

SE multitâches et multipostes, créé en 1969. Il a subi de nombreuses vicissitudes, des divergences, des réunifications plus ou moins réussies. Le résultat en a été longtemps une portabilité difficile d’une machine à une autre.

Il existe actuellement 2 versions principales normalisées : Unix International (AT&T) et Unix OSF (IBM, Hewlett-Packard, Bull).

Ces versions fonctionnent du micro grand public à l’ordinateur professionnel.

Il y a évidemment une guerre commerciale entre Microsoft et les promoteurs d’Unix : Novell, USL, SCO, IBM, Hewlett-Packard. Le plus gros vendeur est SUN.

Le particulier curieux peut facilement trouver des versions de bonne tenue, telles que Open BSD ou Free BSD : il ne se passe pas de trimestre sans qu’une revue d’informatique grand public n’en fournisse un CD.

0.1.4.3Logiciels

Le mot « logiciel » est strictement équivalent au mot « programme », ou plutôt « ensemble de programmes ». Il résulte d’une transposition des mots anglais « hardware » et « software », pour obtenir l’assonance « matériel » et « logiciel ».

Le mot « progiciel » est la contraction de « produit logiciel », et désigne un logiciel vendu à un grand nombre d’exemplaires (et théoriquement accompagné d’une documentation complète). Des produits comme Word ou Excel ou dBASE devraient être qualifiés de progiciels, mais la coutume actuelle est de réserver ce mot à des produits professionnels pour grands comptes (par exemple SAP).

Le mot application désigne un logiciel (ensemble de programmes) destiné à un type de travail particulier : par exemple le traitement de texte pour le travail de dactylographie et de présentation de texte.

Les programmes, quels qu’ils soient, SE ou logiciels d’applications diverses, sont stockés dans des fichiers-programme, qu’on peut manipuler de la même façon que les fichiers de données.

0.1.4.3.1Logiciel de base

Au sens strict, c’est le SE. Certains auteurs considèrent que font partie du logiciel de base des utilitaires, tels que :

- pilotes de périphériques ;

- compactage, décompactage ;

- éditeurs hexadécimaux ;

- « boîtes à outils » diverses : récupération de fichiers effacés…

- sauvegarde ;

- antivirus.

0.1.4.3.2Les langages

On trouve sur le marché une multitude de langages (plusieurs centaines, 2 milliers en comptant les dialectes), répartis grosso modo en 3 catégories :

- gestion ;

- scientifiques ;

- spéciaux.

Citons quelques langages :

Ce bon vieux BASIC, avec tous ses avatars et réincarnations ;

PASCAL ;

C et C++.

Note : certains auteurs rangent les langages dans le logiciel de base.

0.1.4.3.3Les logiciels

Texteurs

Tableurs

S.G.B.D.

ou applicatifs :

Facturation

Comptabilité

Paye

Gestion du personnel

Tenue des stocks

Gamme EBP ou Ciel

Gestion de projets

Par profession

Numérisation, reconnaissance de caractères

P.A.O. (publication assistée par ordinateur)

Dessin

Communication

Multimédia : maniement de l’image et du son.

Didacticiels

Domestiques : gestion de cave à vin…

Logiciels spécifiques : logiciels « sur mesures » pour une entreprise suffisamment riche, par opposition au « prêt à porter » des logiciels généraux.

On en parle surtout dans le domaine de la bureautique, mais le concept existe dans d’autres contextes ; on trouve par exemple des suites graphiques, telle CorelDraw!.

La différence entre un intégré et une suite est la suivante :

Un intégré est un logiciel conçu dès le départ pour offrir diverses fonctions, essentiellement les fonctions classiques de texteur, de tableur, de SGBD, éventuellement complétées par quelques autres modules, tels que dessin, communication, agenda, ces fonctions communiquant naturellement entre elles. Exemple classique : envoi d’une circulaire dactylographiée avec le module de traitement de texte aux clients dont les adresses sont stockées dans le module SGBD. Exemple d’intégré : Claris Works, devenu Apple Works (milieu 2000).

Une suite est constituée d’un regroupement de logiciels différents communiquant en principe assez facilement entre eux, et commercialisés dans la même boîte (sur le même CD) pour un prix inférieur à la somme des prix des logiciels (qui la constituent) achetés séparément. Exemples de suites : Ability Office, Corel WordPerfect Office, Lotus Smart Suite, Microsoft Office, Star Office qui a donné naissance à Open Office au début de 2001, Ragtime Office, sous Windows ; Star Office, WordPerfect Office, K Office sous Linux. Rappelons que « office » signifie « bureau » en ancien français.

0.1.4.4Éditeurs de logiciels

APPLE et ses filiales souvent remaniées : Claris devenue FileMaker (printemps 1998), du nom du SGBD qu’elle diffuse.

BORLAND, devenu INPRISE au printemps 1998, redevenu BORLAND en 2000 ; diffusait dBASE avant l’intégration de son équipe dans celle d’InterBase ; diffuse Delphi et des versions de C++ et de Java.

CISCO

COREL, éditeur canadien, diffuse la suite WordPerfect Office sous Windows et sous Linux.

DBASE Inc. est une société américaine créée en 1999, qui a racheté en mars 1999 le produit dBASE à BORLAND, et qui diffuse actuellement une nouvelle version appelée dB2K.

LOTUS filiale d’IBM.

MICROSOFT

NORTON

NOVELL

SUN, qui a absorbé début 2001 la société allemande Star Division. Commercialise Star Office 6 et Open Office 1, et diffuse en libre Open Office.org.

0.1.5Synthèse

Comme je l’ai déjà dit, je me bornerai au cas que nous pratiquerons en TD, c’est à dire le cas de l’utilisateur d’un logiciel classique sur micro, en excluant malheureusement toute considération de niveau plus élevé. Je profiterai quand même de l’occasion pour donner de petits compléments.

0.1.5.1Mise en œuvre d’un ordinateur

0.1.5.1.1Démarrage de la machine

a- mise sous tension à l’aide des boutons marche-arrêt : il peut y avoir un interrupteur général derrière le capot de l’UC, et le bouton de démarrage proprement dit devant.

À noter : le plus fréquemment, l’écran possède une alimentation (électrique) indépendante.

Règle générale : allumer tous les périphériques (écran, imprimante, haut-parleur…) avant d’allumer l’UC, pour éviter les chocs électriques dans le bloc d’alimentation de cette dernière.

b- à ce stade, l’ordinateur ne sait RIEN faire, puisqu’il n’y a aucun programme dans l’UC, en mémoire vive. En particulier, il est incapable de « comprendre », et encore plus d’exécuter, les commandes en langage plus ou moins évolué que l’utilisateur pourrait taper au clavier, et il est parfaitement incapable d’aller chercher sur le disque dur, sur disquette ou sur CD le logiciel que l’utilisateur a envie d’employer, et encore plus incapable de s’occuper des données que l’utilisateur voudrait taper au clavier.

Cette difficulté a été résolue de la façon suivante : un programme en langage machine, qui joue le rôle d’un système d’exploitation minimum, est stocké dans la mémoire morte. Ce programme est appelé le BIOS (cf. supra).

L’électronique de l’ordinateur est conçue pour activer ce programme dès la mise sous tension de la machine. Dès son activation, ce programme commence à s’exécuter lui-même et affiche des messages à l’écran pour renseigner l’utilisateur.

Il est conçu pour effectuer un certain nombre d’opérations, dont des vérifications du bon fonctionnement des organes, tels que la mémoire vive. Pour nous, son principal intérêt est qu’il est capable de charger en mémoire vive le véritable système d’exploitation complet, qui permet, lui, l’emploi complet de la machine, et notamment du disque dur, de tous les périphériques, et des logiciels.

c- vous observerez bien l’éclairage des petits lampions témoins d’activité du disque dur et de l’unité de disquette. Vous constaterez que le BIOS va chercher le système d’exploitation d’abord sur disquette (si personne n’a bricolé le BIOS) avant d’aller regarder sur le disque dur.

C’est ainsi qu’on peut démarrer le micro sur une disquette (ou sur un CD) en cas de besoin, par exemple si on a changé le dur pour le remplacer par un tout neuf, vierge de tout programme, ou si on a un gros plantage ou un virus et que le micro refuse de démarrer normalement. On peut en conséquence installer le SE (premier cas) ou le réinstaller (deuxième cas), ou en installer un autre, sur le disque dur. Cette opération est en fait presque tout le temps effectuée par le vendeur avant que vous n’emmeniez le micro, mais rien ne vous empêche de la tenter par vous-même. J’expliquerai plus tard comment procéder.

À noter que c’est souvent la seule planche de salut si votre micro est infecté par un gros méchant virus.

À noter également que cela est plus difficile sur les micros de marque, dont les BIOS sont parfois trafiqués par le constructeur. Notons dès à présent une conclusion importante : ne JAMAIS acheter un micro de marque, TOUJOURS acheter un micro d’assemblage chez le petit assembleur asiatique du coin. Sans parler des questions de prix : ceux qui ont tenté une extension quelconque sur un micro de marque me comprennent… J’y reviendrai dans un polycop ultérieur.

d- le système d’exploitation, pour nous en TD Windows, est donc « chargé » en mémoire vive, c’est à dire qu’il est copié dans cette mémoire. En fait, il n’est pas chargé en entier. Seule la portion principale est chargée, les modules moins fréquemment utilisés ne seront appelés en mémoire vive que lorsqu’ils seront nécessaires, cela pour ne pas l’encombrer inutilement. Petite remarque au passage : on peut se demander par quel miracle le SE se trouve sur le disque dur. Nous étudierons ce point ultérieurement, sous la délicieuse désignation de « installation d’un SE ».

Lorsque le SE est chargé, il attend les ordres de l’utilisateur. Généralement, c’est un SE à interface graphique, on voit un bel écran d’une belle couleur, avec un plus ou moins grand nombre de jolis dessins. S’il s’agit d’un SE à interface texte, tel que Free DOS, il signale sa présence en affichant à l’écran un symbole particulier et un tiret clignotant.

À noter que c’est à présent le SE qui commande la machine.

On peut éventuellement travailler sous le SE uniquement, sans utiliser aucune application, par exemple pour des opérations de sauvegarde ou de classement des fichiers.

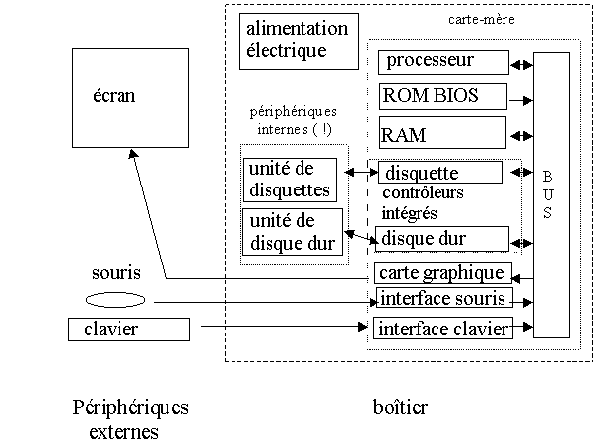

0.1.5.1.2Utilisation d’un logiciel

Vous verrez que tout se passe par des échanges dans les 2 sens entre la ou les mémoires auxiliaires et la MC.

a- La façon de donner des ordres peut être très différente d’un SE à l’autre. Vous le constaterez en étudiant MS/DOS et Windows. Quoi qu’il en soit, vous indiquez au SE le programme sur lequel vous voulez travailler, Quattro Pro (tableur de Corel) par exemple.

Imaginons que Quattro Pro ait déjà été copié (on dit « installé ») sur le disque dur.

Le SE va donc chercher le programme voulu sur le support indiqué, ici Quattro Pro sur le dur, et le charge (copie) en mémoire vive.

b- lorsqu’il est chargé, le SE lui donne la main, c’est à dire la commande de la machine. On dit que l’application est lancée.

Attention : l’utilisateur se trouve donc maintenant face à un nouvel « interlocuteur », le troisième après le BIOS et le SE. Il faut noter au passage, pour éviter de futures mauvaises manipulations sources d’erreurs et d’ennuis, que ces 3 interlocuteurs ont chacun (surtout le BIOS) leur propre langage et leurs propres règles de fonctionnement. Même si maintenant beaucoup de logiciels, tels que ceux que nous pratiquerons en TD, ont des aspects très ressemblants, la façon de les commander n’est pas toujours rigoureusement la même.

c- l’utilisateur tape maintenant ses données, en principe au clavier, et indique à Quattro Pro, en principe avec la souris, quels calculs il veut exécuter. Quattro Pro lui affiche ensuite les résultats sur l’écran. L’utilisateur peut également commander l’impression. Insistons sur le fait que tous les traitements de données s’effectuent en MC.

d- si l’utilisateur a bien lu son cours, il sait que, s’il ne veut pas perdre le fruit de son dur labeur, il doit ordonner au logiciel, Quattro Pro dans mon exemple, de sauvegarder le résultat sur sa disquette, c’est à dire de copier les données (résultats des calculs) qui sont actuellement dans la MC sur disquette ; il peut aussi sauvegarder sur le disque dur, fermer l’application, puis ordonner au SE de faire une copie de tel ou tel fichier du disque dur sur disquette, pour avoir un double de sécurité ou pour aller travailler sur un autre ordinateur.

e- à noter que les SE multi-tâches permettent de travailler, simultanément ou successivement, avec plusieurs logiciels, par exemple Quattro Pro et Approach (SGBD de Lotus), à condition que la mémoire vive ait une capacité suffisante pour que le premier chargé laisse de la place pour qu’on puisse charger le deuxième !

0.1.5.1.3Sortie du logiciel et arrêt de la machine

Il est important de bien se mettre en tête dès maintenant qu’il faut se résigner à suivre scrupuleusement les procédures prévues pour sortir d’un logiciel quelconque et arrêter la machine, sous peine d’ennuis plus ou moins graves, pouvant aller jusqu’à la perte complète du travail qu’on vient d’effectuer.

a- sortie du logiciel (ou dit aussi : quitter le logiciel). Le logiciel ferme sa fenêtre et s’arrête.

Le SE peut alors utiliser la place qu’occupait ce logiciel en mémoire vive au profit d’un autre logiciel, qui vient donc effacer le précédent.

b- sortie du SE et arrêt de la machine. De plus en plus, ces 2 opérations sont liées : sous Windows 98 millenium, ou sous NT 5 (Windows 2000) ou sous Windows XP, l’arrêt du SE provoque la coupure du courant dans la machine, ce qui ne dispense pas de fermer manuellement l’interrupteur général.

Sinon, quitter le SE (Linux dit « déconnecter ») ; Windows 95 affiche un message : « Vous pouvez éteindre » ; appuyer sur le bouton de marche / arrêt.

Auparavant, bien s’assurer qu’il ne reste pas de disquette dans l’unité de disquettes, ni de CD dans le lecteur de CD, et que le lampion du disque dur est éteint.

Attention : éteindre d’abord l’UC, puis les périphériques, écran, imprimante, etc., toujours pour éviter les chocs électriques dans l’UC.

0.1.5.1.4Schéma récapitulatif

0.1.5.2Acteurs de l’informatique

Revues grand public

Freelog : le journal du « shareware », avec un CD de petits logiciels intéressants gratuits ou à prix modiques.

Les puces informatiques : micros et pièces d’occasion, des articles de fond et des essais intéressants. L’une des rares revues objectives, sinon la seule.

Info PC