TABLE DES MATIÈRES RÉSUMÉE

0.1Introduction 8

0.1.1L’intérêt de la programmation 8

0.1.1Vue d’ensemble et méthode de travail 9

0.2Algorithmie et programmation élémentaires 11

0.2.1Généralités 11

0.2.2Premier contact : programme BONJOUR 24

0.2.3Alternatives 46

0.2.4Répétitions 65

0.2.5Sous-programmes et fonctions 77

0.2.6Compléments 85

0.2.7Exercices 95

0.3Algorithmie et programmation améliorées 100

0.3.1Un menu pour s’ouvrir l’appétit 100

0.3.2Algorithmie améliorée 111

0.3.3Les langages et les programmations 111

0.3.4Améliorations des entrées et des sorties 118

0.3.5Fichiers : opérations de base 118

0.3.6Opérations diverses 127

0.4Du boulot de pro 128

0.4.1Algorithmie 128

0.4.2Le langage dBASE 128

0.5COMPLEMENTS 139

0.5.1Sources d'information 139

0.5.2Historique 139

TABLE DES MATIÈRES DETAILLEE

0.1Introduction 8

0.1.1L’intérêt de la programmation 8

0.1.1Vue d’ensemble et méthode de travail 9

0.1.1.0.1Vue d’ensemble 9

0.1.1.0.2Méthode de travail 9

0.1.1.0.3Plan d’étude 10

0.1.1.0.4Rappels et conseils 10

0.2Algorithmie et programmation élémentaires 11

0.2.1Généralités 11

0.2.1.1L’algorithmie 11

0.2.1.2La programmation 15

0.2.1.2.1Quelques langages 15

0.2.1.2.2Structure de principe d’un programme 19

0.2.1.2.3Délimitation du programme 19

0.2.1.2.4Éléments d’un langage 19

0.2.2Premier contact : programme BONJOUR 24

0.2.2.1Travail préparatoire sur papier 25

0.2.2.1.1Compréhension du problème 25

0.2.2.1.2Algorithme 25

0.2.2.1.3Déclaration des variables et délimitation du programme 25

0.2.2.1.4Lecture de données tapées au clavier, avec affichage d’un message 28

0.2.2.1.5Traitements simples 31

0.2.2.1.6Sortie de résultats, avec un message 32

0.2.2.1.7Récapitulatif du programme au brouillon 34

0.2.2.2Travail sur l'ordinateur 37

0.2.2.2.1Lancement du logiciel 37

0.2.2.2.2Frappe et stockage du programme 37

0.2.2.2.3Exécution et mise au point 43

0.2.2.3Application : programme RECTANGLE 45

0.2.2.4Exercices 46

0.2.3Alternatives 46

0.2.3.1L’alternative simple 46

0.2.3.1.1Principe 46

0.2.3.1.2Forme générale 46

0.2.3.1.3Fonctionnement 47

0.2.3.1.4Organigramme équivalent 47

0.2.3.1.5Exemple : programme COMPARNOMS1 47

0.2.3.1.6Programmation 48

0.2.3.1.7Cas d'une formule de tableur 49

0.2.3.2L’alternative simplifiée 49

0.2.3.2.1Présentation 50

0.2.3.2.2Exemple : programme COMPARNOMS2 50

0.2.3.2.3Programmation 50

0.2.3.3Les alternatives imbriquées 51

0.2.3.3.1Présentation 51

0.2.3.3.2Exemple : programme COMPARNOMS3 52

0.2.3.3.3Programmation 53

0.2.3.3.4Remarque 54

0.2.3.3.5Cas d'une formule de tableur 54

0.2.3.4L’alternative multiple 54

0.2.3.4.1Principe 54

0.2.3.4.2Forme générale 55

0.2.3.4.3Fonctionnement 55

0.2.3.4.4Organigramme équivalent 55

0.2.3.4.5Exemple : programme COMPARNOMS4 56

0.2.3.4.6Programmation 57

0.2.3.4.7Remarque 58

0.2.3.5Application : programme BONJOURSI 58

0.2.3.5.1Algorithme 58

0.2.3.5.2dBASE interface texte 59

0.2.3.5.3dBASE interface fenêtre 59

0.2.3.5.4Paradox 59

0.2.3.5.5Lotus 59

0.2.3.5.6Access 59

0.2.3.5.7Macro WordBasic 7 59

0.2.3.5.8Macro Excel 7 60

0.2.3.6Exercices 60

0.2.3.6.1Énoncés 60

0.2.3.6.2Corrigés 61

0.2.4Répétitions 65

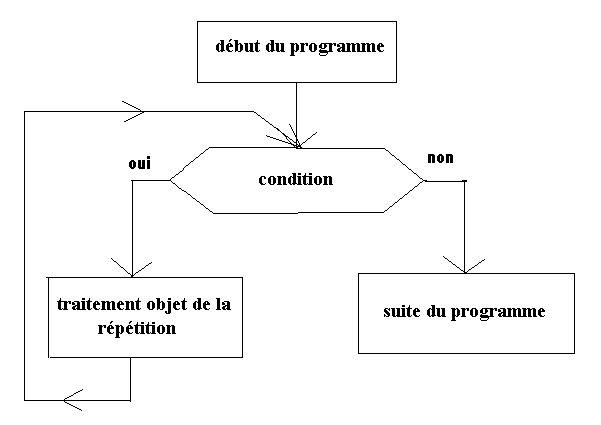

0.2.4.1La répétition Tant que 65

0.2.4.1.1Principe 65

0.2.4.1.2Forme générale 65

0.2.4.1.3Fonctionnement 66

0.2.4.1.4Organigramme équivalent 66

0.2.4.1.5Exemple : programme COMPTERTANTQUE 66

0.2.4.1.6 Programmation 67

0.2.4.1.7Remarques et conseils 67

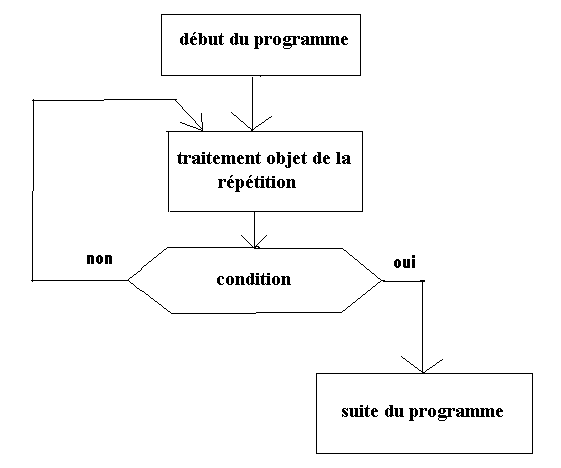

0.2.4.2La répétition Jusqu’à 68

0.2.4.2.1Principe 68

0.2.4.2.2Forme générale 68

0.2.4.2.3Fonctionnement 68

0.2.4.2.4Organigramme équivalent 69

0.2.4.2.5Exemple : programme COMPTERJUSQUA 69

0.2.4.2.6Programmation 69

0.2.4.2.7Remarques et conseils 70

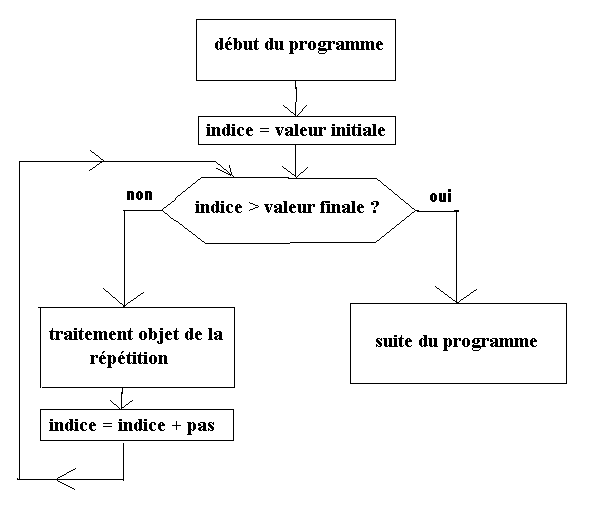

0.2.4.3La répétition Pour 70

0.2.4.3.1Principe 70

0.2.4.3.2Forme générale 71

0.2.4.3.3Fonctionnement 71

0.2.4.3.4Organigramme équivalent 71

0.2.4.3.5Exemple : programme COMPTERPOUR 72

0.2.4.3.6Programmation 72

0.2.4.3.7Remarques et conseils 73

0.2.4.4La répétition infinie 73

0.2.4.4.1Principe 74

0.2.4.4.2Une forme possible 74

0.2.4.4.3Exemple : menu en interface texte 74

0.2.4.4.4Remarque : arrêt forcé 75

0.2.4.5Application : programme BONJOURREPETITION 75

0.2.4.5.1dBASE interface texte 75

0.2.4.5.2dBASE interface fenêtre 75

0.2.4.5.3Paradox 75

0.2.4.5.4Lotus 75

0.2.4.5.5Access 76

0.2.4.5.6WordBasic 7 76

0.2.4.5.7Excel 7 76

0.2.4.6Exercices 76

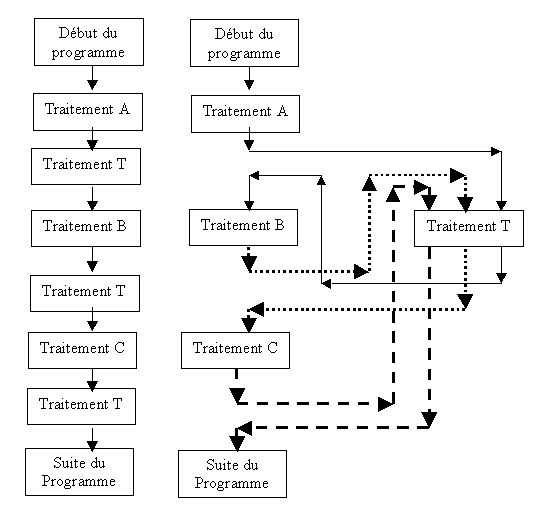

0.2.5Sous-programmes et fonctions 77

0.2.5.1Les sous-programmes 77

0.2.5.2Les fonctions 78

0.2.5.3Sous-programmes et fonctions de bibliothèque 79

0.2.5.4Programmation 79

0.2.5.4.1Sous-programmes 79

0.2.5.4.2Fonctions 80

0.2.5.5Application 82

0.2.5.6Exercices 82

0.2.5.6.1Enoncés 83

0.2.5.6.2Corrigés 83

0.2.6Compléments 85

0.2.6.1Test de fin d’un fichier ou d’une suite de données 85

0.2.6.2Outils 85

0.2.6.2.1Les totalisateurs 85

0.2.6.2.2Les compteurs 87

0.2.6.2.3Les témoins 88

0.2.6.3Conseils 89

0.2.6.3.1Comprendre ce que représente un algorithme 90

0.2.6.3.2"Faire tourner" un algorithme 90

0.2.6.3.3Les principes de la PS 91

0.2.6.3.4Recettes 91

0.2.6.3.5Pour bâtir un algorithme 92

0.2.6.3.6Définitions provenant de dBASE 92

0.2.6.4Exercices 94

0.2.7Exercices 95

0.2.7.1Énoncés 95

0.2.7.2Corrigés 96

0.3Algorithmie et programmation améliorées 100

0.3.1Un menu pour s’ouvrir l’appétit 100

0.3.1.1Un menu pour nos exos 100

0.3.1.1.1Programmation classique et interface texte 101

0.3.1.1.2Programmation orientée objets et interface fenêtre 102

0.3.1.2Menu dBASE interface texte 102

0.3.1.3Menu dBASE interface fenêtre "Débutants" 103

0.3.1.3.1Nul salut hors le formulaire 103

0.3.1.3.2Création du menu 104

0.3.1.3.3 Création du formulaire de base et affectation du menu 105

0.3.1.3.4 Exécution du formulaire de base 106

0.3.1.3.5 Différence entre dBASE 5 et dBASE 5.5 106

0.3.1.4 Menu dBASE "Comme les pros" 106

0.3.1.4.1 Ajout du menu "Comme les pros" 107

0.3.1.4.2 Mieux que les pros 109

0.3.1.5Menus dans les autres langages 110

0.3.1.5.1Paradox 110

0.3.1.5.2Lotus 110

0.3.1.5.3Access 110

0.3.1.6Exercices 110

0.3.2Algorithmie améliorée 111

0.3.3Les langages et les programmations 111

0.3.3.1Les programmations 111

0.3.3.2Les avatars du programme 111

0.3.3.3Les concepts de la POO 113

0.3.3.3.1Les objets et les classes 113

0.3.3.3.2Les contrôles 115

0.3.3.3.3Les propriétés 115

0.3.3.3.4Les méthodes 116

0.3.3.3.5Les évènements 116

0.3.3.4L’exécution 116

0.3.3.5Divers 117

0.3.4Améliorations des entrées et des sorties 118

0.3.5Fichiers : opérations de base 118

0.3.5.1Commandes 118

0.3.5.2Exercices 125

0.3.5.2.1Enoncés 125

0.3.5.2.2Corrigés 125

0.3.6Opérations diverses 127

0.4Du boulot de pro 128

0.4.1Algorithmie 128

0.4.2Le langage dBASE 128

0.4.2.1Classes 128

0.4.2.1.1Classes personnalisées 128

0.4.2.1.2Classes standard 128

0.4.2.2Formulaires 129

0.4.2.3Exemple : "Bonjour" en programmation directe 130

0.4.2.4Exercices 132

0.4.2.4.1Enoncés 132

0.4.2.4.2Corrigés 132

0.5COMPLEMENTS 139

0.5.1Sources d'information 139

0.5.2Historique 139

16/02/2003

0.1Introduction

Revoir notamment le chapitre sur les données, dans le tome A.

0.1.1L’intérêt de la programmation

- On va beaucoup plus vite et plus clairement qu’avec des manipulations laborieuses à la souris, surtout lorsqu’elles sont répétitives ;

- Dès qu’on dépasse une exploitation simple de ses données, on est amené à avoir besoin de solutions spécifiques.

0.1.1Vue d’ensemble et méthode de travail

0.1.1.0.1Vue d’ensemble

Rappel sur le processus pratique : on se trouve face à un petit problème de gestion ; on veut le faire traiter par un ordinateur ; que faire entre les 2 ?

1- préparation par un informaticien

A orientée vers le problème :

a- comprendre le problème posé et concevoir les grandes lignes d’une solution, rédigée en français ordinaire

b- algorithme détaillé

B orientée vers l’ordinateur :

a- choix d’un langage, avec éventuellement adaptation de l’algorithme selon le langage choisi, et codage de l’algorithme : rédaction du programme au brouillon

b- frappe et stockage du programme dans l’ordinateur

c- exécution du programme en ordinateur : essais et mise au point

2- utilisation réelle par l’utilisateur, à qui le(s) programme(s) laborieusement établi(s) est (sont) supposé(s) rendre service dans l’accomplissement de son travail.

0.1.1.0.2Méthode de travail

La vue que j’ai donnée ci-dessus pourrait être celle d’un informaticien travaillant dans une entreprise, à qui on demanderait de réaliser une application pour un des services de cette entreprise.

Pour nos TD, nous adapterons cela de la manière suivante (je vous incite quand même à réfléchir à la cohérence entre ce que j'ai raconté dans le § précédent et la démarche proposée ci-dessous) :

a- travail préparatoire sur papier :

- AVANT de commencer quoi que ce soit, bien lire l'énoncé et bien comprendre ce qu'on vous demande, et non ce que vous avez envie de comprendre ; vous faire une idée claire de TOUTES les opérations à enchaîner pour aboutir à l'obtention du résultat qu'on vous demande ;

- établir l’algorithme sur papier ;

- rédiger le programme au brouillon, dans le langage qu'on vous a indiqué ;

b- travail sur l’ordinateur (j'insiste : seulement APRÈS les étapes de préparation sur papier) :

- lancer le logiciel nécessaire à la frappe, au stockage et à l'exécution du programme (c'est généralement, mais pas obligatoirement, le même) ;

- taper le programme au clavier et le sauvegarder ;

- lancer l'exécution de ce programme pour l’essayer, et effectuer les éventuelles corrections pour la mise au point.

c- le prof expérimente votre œuvre d'art : si elle ne lui donne pas ce qu'il attend, c'est la note zéro… Justification : imaginez que vous soyez responsable d'un service dans une entreprise ; vous avez fait appel à une société d'informatique pour réaliser un logiciel quelconque dont vous avez besoin ; cette société a fait un boulot minable, et vous a installé un logiciel qui ne fonctionne pas comme vous lui avez demandé ; lorsqu'elle vous envoie la facture, il y a peu de chances pour que vous ayez envie de la payer…

La démarche que je préconise est fastidieuse, certes, mais dites-vous que très rares sont ceux qui peuvent "pisser du code" ex abrupto. Je tiens à bien insister sur ce que j’ai déjà dit à maintes reprises et qui est réellement fondamental : il est impératif de se résigner à suivre un minimum de méthode si l’on veut programmer correctement, et de s’astreindre à suivre mes conseils : effectuer le travail préparatoire sur papier AVANT de se précipiter sur son clavier.

0.1.1.0.3Plan d’étude

Le plan d’étude devrait donc être d’abord l’algorithmie, ensuite les langages. Cependant, pour ne pas frustrer les plus impatients, nous mènerons les deux en parallèle : chaque fois que nous étudierons une question d’algorithmie, nous verrons immédiatement comment la programmer et ce que donne l’exécution par l’ordinateur.

0.1.1.0.4Rappels et conseils

a- pour ne pas tout mélanger, créez un ou des répertoires sur votre disquette pour les exercices de programmation. Si vous étudiez, comme je le préconise, plusieurs langages en parallèle, créez autant de répertoires, par exemple "exos WordBasic 7", "exos Access", etc., mais pour dBASE, appelez-le "prgdbase", ou "exosdb" ; si vous désirez à tout prix des ennuis, appelez-le "exos db", ou "exercices dbase" ; si vous ne comprenez pas pourquoi, revoyez votre cours dBASE.

b- vérifiez bien votre répertoire par défaut ! Comme d’habitude, revoyez vos cours WORD, EXCEL, ou dBASE si vous ne comprenez pas ce que cela signifie !

c- conservez soigneusement tous vos exercices dans ce répertoire, ils vous resserviront plus tard lorsque nous verrons comment établir un menu. Attention : pour que ces exercices de la fin du cours fonctionnent correctement, il est indispensable que vous sauvegardiez TOUS vos exercices dans un langage donné dans le même répertoire.

d- faites très attention à ne pas ouvrir plusieurs instances (exemplaires) de votre application. Par exemple en TD, je vois très souvent des étudiants désespérés qui ne comprennent pas pourquoi leur dBASE donne par moments ce qu'ils attendent, et à d'autres moments leur refuse... Cela se surveille dans la barre des tâches. J'ai vu jusqu'à 8, oui, HUIT, dBASE ouverts ! Si on ouvre volontairement plusieurs exemplaires et si on maîtrise ce que l'on fait dans chacun, ça va, pas de problème, mais cela, je ne l'ai jamais vu !

0.2Algorithmie et programmation élémentaires

0.2.1Généralités

0.2.1.1L’algorithmie

J’ai déjà défini la programmation comme "l’art d’établir des programmes", ou, en termes plus grand public, "l’art de donner à un ordinateur les ordres nécessaires pour qu’il exécute exactement ce qu’on veut lui faire exécuter".

Il faut donc d’abord savoir soi-même quelles sont les opérations à réaliser, et surtout dans quel ordre on doit les exécuter : c’est l’étape de conception de la logique, ou de la structure du futur programme.

La seconde étape est le codage de la logique dans le langage choisi.

Un algorithme est une représentation par énoncés des différentes étapes d’un travail, mettant en évidence leur enchaînement.

C’est donc un outil d’aide à la programmation.

Très important : l’algorithme n’est ni le raisonnement, ni le programme !

- c’est une aide au raisonnement, permettant un support visuel commode, mais ce n’est pas le raisonnement ;

- c’est aussi une représentation en français du futur programme, mais ce n’est pas le programme.

Cette représentation doit respecter un formalisme rigoureux.

Nous nous contenterons de 3 règles simples :

- la déclaration préalable des variables et des constantes symboliques à utiliser dans le futur programme ;

- la délimitation claire de l’algorithme proprement dit par les mots "début" et "fin ;

- l’indentation des lignes constituant le corps de l’algorithme, destinée à bien repérer visuellement certains regroupements d’opérations.

N.B. La déclaration des variables ainsi que le codage des mots "début" et "fin" n’étant pas obligatoires dans tous les langages, je les omettrai parfois. Mais pour l’examen, vous ne devez pas les oublier !

Un organigramme est un moyen de représentation graphique des différentes étapes d’un travail, mettant en évidence leur enchaînement.

En d’autres termes, c’est une description graphique du travail en question.

C’est donc lui aussi un outil d’aide à la programmation.

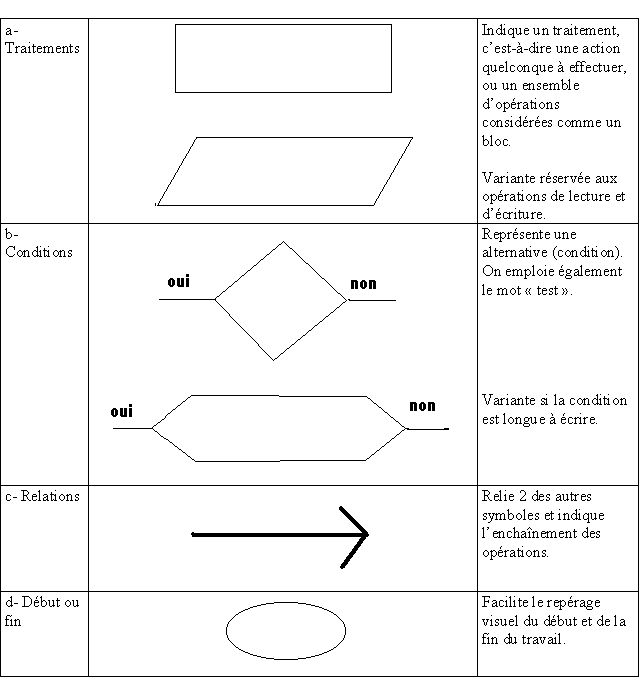

Pour dessiner un organigramme, on utilise un certain nombre de symboles normalisés. Pour les organigrammes simples que nous allons bâtir, 4 suffiront. Les 3 premiers permettent de représenter les opérations élémentaires que nous connaissons, le 4ème est de pure commodité.

Pour a, b, d, on écrit évidemment l’opération concernée à l’intérieur du symbole. Pour b, on peut bien sûr permuter les sorties (oui à droite, non à gauche) si cela améliore le dessin d’ensemble.

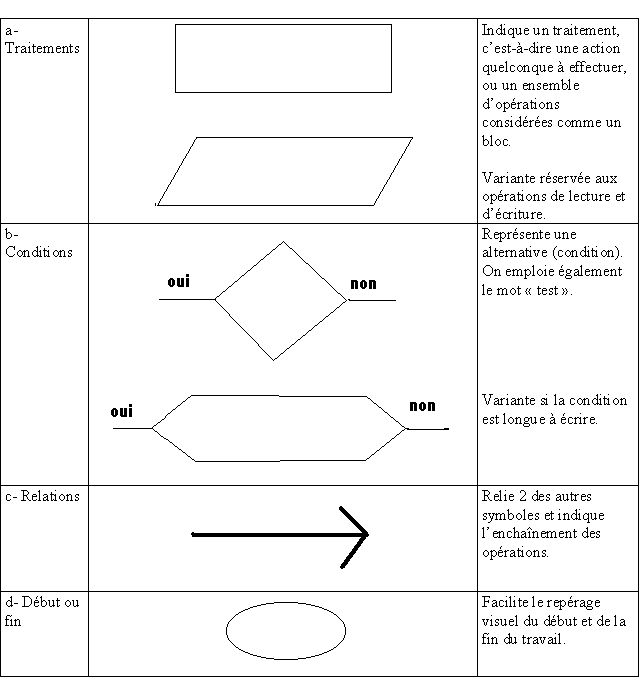

Nous allons calculer la superficie et le périmètre d’un rectangle.

Nous supposerons que le lecteur, même non-mathématicien, se souvient des formules !

En application de la méthode préconisée, je donne quand même les explications : la superficie est égale au produit de la largeur par la longueur, et le périmètre est égal à 2 fois la largeur plus la longueur.

Soient LARG la largeur, LONG la longueur, SUPERF la superficie, et PERIM le périmètre.

L’algorithme est :

Variables : LARG, LONG, SUPERF, PERIM numériques

Début

Afficher message : "Tapez la largeur :"

Lire LARG

Afficher message : "Tapez la longueur :"

Lire LONG

Calculer SUPERF = LARG * LONG

Calculer PERIM = ( LARG + LONG ) * 2

Afficher message : "La superficie est :"

Afficher SUPERF

Afficher message : "Le périmètre est :"

Afficher PERIM

Fin

L’organigramme équivalent est :

Ce que nous venons d’établir dans le paragraphe précédent porte le doux nom de "structure de séquence". Eh oui, cher Monsieur JOURDAIN, lorsque vous effectuez des opérations les unes après les autres, vous "exécutez une structure séquentielle" ! Ça en jette, n’est-ce pas ? C’est tout de même mieux que de dire "j’effectue ces opérations à la queue-leu-leu", non ?

Nous étudierons dans la suite diverses autres structures, qui portent des noms évocateurs tels que "rupture de séquence" ou "structures de contrôle".

Exemples de définitions :

- de Microsoft : "Les instructions conditionnelles et les instructions de boucle (aussi appelées structures de contrôle) vous permettent d'écrire du code Visual Basic capable de prendre des décisions et de répéter des actions.".

- de dBASE : "Commandes de contrôle d'exécution : les commandes qui contrôlent le flux de l'exécution du programme. Les commandes de contrôle de flux (également appelées structures de contrôle) se connectent sur d'autres commandes ou bouclent de manière répétitive sur une série de commandes.".

Ah ! Ces informaticiens, quel sens de la Poésie, avec un grand P !

0.2.1.2La programmation

Revoir les chapitres "Programmation" et "Logiciels" du tome A.

0.2.1.2.1Quelques langages

La plus grande partie de ce que je raconterai au sujet de dBASE 5.5 sera aussi valable pour les versions ultérieures : dBASE 7, dB2K, dBASE Plus.

Extraits de l’aide de dBASE 5.5

Dans ces extraits de l’aide du logiciel, l’expression "Visual dBASE" désigne dBASE 5.5.

Visual dBASE est un système de gestion de base de données complet qui est à la fois un environnement de développement et un ensemble d'outils interactifs pour la gestion des données.

Visual dBASE place le langage dBASE et l'interface utilisateur dans l'environnement visuel, orienté objet, de Microsoft Windows, tout en conservant la compatibilité avec les versions précédentes de dBASE. Vous pouvez utiliser interactivement les outils de visualisation, tels que les menus et boîtes de dialogue ou directement le langage dBASE.

dBASE comprend plus de 600 éléments de langage (commandes, instructions, fonctions, etc.) que vous pouvez utiliser pour écrire des applications.

Le langage dBase est un langage de programmation structurée orienté objets conçu essentiellement pour développer des applications de bases de données. Il consiste en un ensemble de commandes, de fonctions et de classes que vous utilisez pour créer des applications destinées à stocker, gérer et traiter des données.

Visual dBASE inclut de nouvelles fonctions de langage telles que les extensions de programmation orientées objet conçues spécialement pour simplifier le développement d'applications dans l'environnement Windows.

dBASE en mode commande et en mode programmation

Nous avons travaillé avec dBASE jusqu’à présent en utilisant la souris, les menus, les boîtes de dialogue, etc., comme nous le faisions sous Word et sous Excel ; c’est ce que j’appelle le mode fenêtre interactif, ou le mode interface graphique.

Mais dBASE permet 2 autres façons de travailler (c’est-à-dire au total 3 modes d’utilisation) :

- en mode ligne de commande, avec une interface texte ;

- en mode programmation, qu’on peut encore subdiviser en programmation avec interface texte, dans la fenêtre de commande, et en programmation avec interface graphique à la sauce Windows.

À noter que c’est le seul S.G.B.D. à permettre le mode ligne de commande, les autres n’offrent que le mode programmation, ou scripts (outre le mode fenêtre interactif, évidemment).

ObjectPAL est le langage d'application orienté objet de Paradox. C'est un langage de programmation piloté par les événements, différent d'un langage de programmation procédural traditionnel par de nombreux aspects.

Avec ObjectPAL, vous mettez en place des objets (par exemple des boutons et des champs) dans une fiche ou un état et associez des modules de code, appelés méthodes, qui s'exécutent quand quelque chose se passe sur l'objet.

ObjectPAL a deux aspects :

le langage lui-même (types d'objets, méthodes, procédures, et constructions)

l'Environnement de Développement Intégré (EDI) qui inclut

l'Editeur ObjectPAL

le Débogueur

un mécanisme de création et d'exécution des scripts

les fonctions de distribution des applications

Le S.G.B.D. Approach offre 2 moyens de programmer :

- Le langage macro, qui ne vous permet pas d'automatiser tout ce que l'application vous permet de faire. Vous pouvez contrôler une plus grande partie d'Approach en programmant à l'aide de LotusScript. Dès lors, vous pouvez incorporer un programme LotusScript dans une macro, ou inversement, incorporer une macro dans un script.

- Le langage LotusScript, qui est commun aux produits de la suite bureautique de Lotus (essentiellement Wordpro, 1-2-3, Approach).

LotusScript est un langage de programmation orienté objet permettant d'automatiser les tâches des applications que vous développez dans Approach. LotusScript est plus puissant et souple que le langage de macro d'Approach, mais son utilisation requiert des connaissances élémentaires en programmation.

Les tâches que vous pouvez accomplir avec LotusScript dans Approach sont les suivantes :

• Lancement de l'exécution des scripts en réponse aux différentes actions de l'utilisateur (clic ou double-clic de souris, frappe de touche)

• Modification des attributs (couleur, taille, position, visibilité), d'un bloc de texte ou d'un autre élément d'affichage dans une vue

• Affichage ou gestion des boîtes de dialogue d'Approach

• Recherche ou modification globale rapides sur les données de bases de données volumineuses

• Automatisation de l'affichage et de la modification des données dans les vues

• Incorporation de contrôles personnalisés OLE (OCX) dans une application

Automatisation des tâches dans Approach

Si vous avez l'intention d'automatiser les tâches dans Approach, n'oubliez pas les autres outils qu'Approach met à votre disposition pour l'automatisation de tâches. Dans certains cas, il peut y avoir une méthode plus simple que d'écrire un script en vue d'accomplir une tâche particulière.

Par exemple, la création d'une recherche nommée permet de rechercher des enregistrements en fonction des conditions de recherche définies. Ainsi, une fois les conditions enregistrées, il est possible de répéter la recherche à tout moment. Dans ce cas, il est plus facile et plus efficace d'exécuter une recherche nommée que d'effectuer la même tâche à l'aide de LotusScript.

.Microsoft Visual Basic édition Applications.

Il a fallu attendre MS Office 8 (97) pour que le VBA remplace le langage WordBasic dans Word.

La différence principale entre Visual Basic Édition Applications et WordBasic réside dans le fait que si le langage WordBasic est constitué d'une liste simple d'environ 900 commandes, Visual Basic est lui constitué d'une hiérarchie d'objets, dont chacun dispose d'un jeu de méthodes et de propriétés donné (similaire aux instructions et aux fonctions dans WordBasic). Alors que la plupart des commandes WordBasic peuvent être exécutées à tout moment, Visual Basic ne rend accessible que les méthodes et les propriétés des objets qui sont disponibles à un moment donné.

Les objets constituent la composante fondamentale de Visual Basic : presque tout ce que vous faites sous Visual Basic implique la modification d'objets. Tous les éléments de Word (documents, paragraphes, champs, signets, etc.) peuvent être représentés par un objet dans Visual Basic. À la différence de WordBasic, certains objets ne sont accessibles qu'à partir d'autres objets.

Logique Visual Basic

Pour effectuer une tâche sous Visual Basic, vous devez déterminer l'objet approprié. Par exemple, si vous voulez appliquer une mise en forme de caractères disponible à partir de la boîte de dialogue Police, utilisez l'objet Font. Vous devez ensuite effectuer une recherche d'antécédents dans la hiérarchie d'objets de Word, à savoir remonter de l'objet Font jusqu'à l'objet Application, en passant par les objets successifs qui contiennent l'objet Font à modifier. Une fois que vous avez déterminé le chemin d'accès à votre objet (Selection.Font par exemple), utilisez l'Explorateur d'objets, l'aide ou des fonctionnalités telles que membres de liste automatique dans Visual Basic Editor pour déterminer quelles sont les propriétés et les méthodes pouvant être appliquées à l'objet.

WordBasic 7

Visual Basic Excel 7

BASIC

Pascal

C, C++

SQL

Un langage unifié pour la définition, l'interrogation, la modification et le contrôle de données dans une base de données relationnelle. Visual dBASE fournit l'accès aux tables SQL.

Rappel : le piratage est interdit.

Trouvez un bon vieux MS/DOS, avec ou sans Win 3 mais avec licence : il comprend QBASIC, que vous pourrez exécuter dans une fenêtre DOS. Certes, l’interface est exclusivement en mode texte, mais pour apprendre à manipuler les alternatives et les répétitions, cela est largement suffisant.

Sinon, vous pouvez facilement vous procurer un excellent outil d'apprentissage de la programmation, appelé AMS BASIC, soit dans une revue telle que PC Outils, soit sur http://www.filnet.fr/ams. La version simple est gratuite ; vous pouvez commander une version plus complète auprès de l’auteur :

Pierre GRANDOLINI

108, rue Damrémont - 75018 PARIS

06.13.11.54.46

Publicité gracieuse : il faut encourager les petits gars qui bossent ! Hélas, depuis fin avril 2002, la référence à AMS a disparu sur le site de filnet...

Regarder www.yabasic.de, tout en anglais (comme l'extension le laisse prévoir...)...

Pour JavaScript ou HTML, il suffit de disposer d'un navigateur sérieux, tel que Opéra ou Netscape (éventuellement Internet Explorer).

0.2.1.2.2Structure de principe d’un programme

Programmation procédurale (classique) :

Entrée de données

Traitements et calculs plus ou moins compliqués

Sortie des résultats, soit à l’écran soit à l’imprimante

Programmation événementielle :

Nous l’examinerons à l’intérieur d’une application, telle que dBASE, Paradox, Access ou même Word, ou Excel.

Tout est basé sur les clics, les fenêtres, etc. d’où :

On affiche divers éléments, et selon ce que fait l’utilisateur, qui clique gauche ou droit sur ceci ou cela, on déclenche tel ou tel traitement : il faut donc que le programme capte ces actions de l’utilisateur, c’est ça les évènements.

Par ailleurs, ces éléments sont affichés dans une fenêtre adéquate de l’application, qu’on appelle un formulaire.

Le principe est donc d’établir un formulaire, de disposer dessus les contrôles nécessaires, d’établir autant de programmes que nécessaire, et d’établir les liaisons entres les contrôles et les programmes.

0.2.1.2.3Délimitation du programme

Nous avons vu qu'un algorithme était délimité par les mots "début" et "fin". Une délimitation similaire existe dans les langages, mais pas dans tous. Nous reverrons ce point plus loin, à propos de notre exemple de programme "bonjour".

0.2.1.2.4Éléments d’un langage

Nous avons déjà vu pas mal de choses dans le polycop A, sur les données et sur les langages. Mais comme je suis un brave type, vraiment sympa dans le fond, je récapitule l’essentiel. Revoyez quand même les passages sur les données et sur les langages dans le A, car je ne répète pas tout ici.

Les éléments notés entre crochets ( [ et ] ) sont facultatifs.

Une commande par ligne ; astuces pour plusieurs commandes par ligne.

Si une commande est trop longue, continuation sur ligne suivante. Sous dBASE, le point virgule.

Commentaires à l’intérieur d’un programme, conseillés car si on modifie un programme quelques mois après, on ne se rappellera peut-être pas bien ce qu’on a voulu faire : mot clef REM (DOS), astérisque (dBASE), apostrophe (MS Visual Basic)

Rappel : l’étendue d’une commande est la partie de cette commande qui précise sur quels enregistrements d'un fichier elle va s’appliquer.

Pour dBASE :

- les choix de portée sont :

RECORD n l’enregistrement n° n ;

NEXT n les n enregistrements à partir de l’enregistrement courant compris ;

ALL tous les enregistrements du fichier ;

REST de l’enregistrement courant à la fin du fichier.

- nous verrons les clauses "pour" et "tant que" plus loin.

Voir le § correspondant dans le tome A.

Les valeurs "vrai" et "faux" (encore appelées "constantes logiques") sont en général dans les langages notées

.T. ou T ou true pour "vrai"

.F. ou F ou false pour "faux"

Note : attention à la présence des points (1 avant, 1 après, comme d’habitude sans espace les séparant de la lettre) ou à leur absence selon le langage utilisé.

Rappel : prenez l’habitude, pour éviter des ennuis en programmation, de séparer les mots par un espace, et de ne pas en mettre là où il n’en faut pas, notamment entre les points et la constante logique (ou l’opérateur, voir plus loin) qu’ils encadrent ! ! !

Sous dBASE: nous utiliserons pour nos exercices 4 types de constantes :

|

Type |

Code sous dBASE |

Écriture sous dBASE |

Exemple sous dBASE |

|

Numérique |

N |

Ordinaire, suite de chiffres |

3,1416 |

|

Caractère |

C |

Entre guillemets. Attention : " et non « et » |

‘’bonjour’’ |

|

Logique |

L |

.T. pour vrai, et .F. pour faux |

.T. |

|

Date |

D |

Entre accolades |

{14/07/1515} |

ATTENTION : en programmation, les guillemets doivent être des doubles apostrophes, et non des doubles chevrons.

Constante symbolique ********

Voir le § correspondant dans le tome A.

Type : cf. ci-dessus.

Déclaration… bla bla bla

Liste de données : suite de variables et de constantes séparées par une virgule.

Exemples :

A, B, C

SURF, PERIM

"La surface est : ", SURF, "Le périmètre est : ", PERIM

Attention :

a- problème de la marque décimale, par exemple dans 3,1416. Sous dBASE, l'instruction afficher 3,1416 provoquerait l'affichage de 3, et plus loin de 1416.

b- le rôle du point-virgule varie selon les langages. Vérifier sa signification avant de l'employer.

Une condition, en informatique, porte sur la comparaison de 2 variables, ou plus généralement de 2 expressions, arithmétiques ou alpha-numériques. On l’appelle également "test de relation", ou "test". La réponse à un test de condition est soit "vrai", si la condition est satisfaite, soit "faux", si elle ne l’est pas. On dit aussi que la condition est "vraie" ou "fausse".

La forme générale est :

Expression opérateur de comparaison expression

La comparaison proprement dite s’effectue au moyen des symboles bien connus, appelés "opérateurs de comparaison" ou "opérateurs de relation", ou encore "opérateurs relationnels" :

|

> supérieur à |

>= supérieur ou égal |

|

< inférieur à |

<= inférieur ou égal |

|

= égal à |

<> différent de |

La comparaison de valeurs alphanumériques en informatique est évidemment réalisée de façon à coïncider avec l’ordre alphabétique habituel.

Sous dBASE, représentation classique, sans problème.

Définition dBASE : "Condition : une expression dont l'évaluation renvoie Vrai (.T.) ou Faux (.F.)".

Exemples :

A < B

3 * ( A + 7 ) > 5 * B – C

5 >= C

dans les exemples ci-dessus, le résultat "vrai" ou "faux" dépend évidemment des valeurs des inconnues A, B et C.

Attention à quelques pièges, par exemple :

1- ne pas confondre "=" et "=" ! ! ! ( ? ? ?) Je traduis : ne pas confondre l’opérateur de relation "égal" et l’instruction d’affectation souvent notée par le même signe "égal" !

2- la proposition "5 > 7" existe, et est toujours fausse.

3- la proposition "Pierre > Jean" existe, et est toujours vraie (et ne venez pas me raconter, comme je l’ai entendu dire un jour : "On ne peut pas savoir, on n’a pas leurs notes !").

Opérateurs logiques classiques :

NON

ET

OU

(XOU, OU exclusif)

Les opérateurs logiques sont en général dans les langages notés :

.NOT. ou NOT pour "non" ;

.AND. ou AND pour "et" ;

.OR. ou OR pour "ou".

Note : attention à la présence des points (1 avant, 1 après, comme d’habitude sans espace les séparant de la lettre) ou à leur absence, selon le langage utilisé.

Attention aux règles de la logique ! Exemple du piège classique dans les énoncés d’examen : la négation (en français : le contraire) de "A > B" n’est pas "A < B", mais "A <= B" ! ! !

Rappel pour les expressions composées :

-Règles de priorité.

- Rôle des parenthèses.

- Révisez vos cours de terminale sur la logique, notamment sur l’utilisation des parenthèses dans les expressions logiques !

Exemples sous dBASE :

On a un fichier comprenant un code catégorie professionnelle dans un champ CATEG, le code pour les cadres étant C, l’âge dans un champ AGE, et la date de naissance dans un champ DATENAIS.

1- on veut dans une commande quelconque sélectionner les cadres de moins de 25 ans et de plus de 50. La condition est :

CATEG = "C" .AND. (AGE < 25 .OR. AGE > 50)

Attention ! Si j’avais voulu les cadres de 25 ans et moins et de 50 ans et plus, la condition aurait été :

CATEG = "C" .AND. (AGE <= 25 .OR. AGE >= 50)

2- on veut les cadres âgés de 35 à 50 ans :

CATEG = ‘’C’’ .AND. AGE >= 35 .AND. AGE <= 50

3- on veut les cadres en dehors de la fourchette ci-dessus :

CATEG = ‘’C’’ .AND. ( AGE < 35 .OR. AGE > 50 )

Notez l'emploi des parenthèses.

4- on veut les employés nés après 1975 :

CATEG = "E" .AND. DATENAIS > {31/12/1975}

5- on veut les employés nés en 1983 :

CATEG = "E" .AND. DATENAIS >= {01/01/1983} .AND. DATENAIS <= {31/12/1983}

Variante :

CATEG = "E" . .AND. DATENAIS > {31/12/1982} .AND. DATENAIS < {01/01/1984}

Test de signe

Test de type, ou de classe : permet de déterminer le type, ou la classe, de l’opérande testé : numérique, caractère, etc.

Test de touche du clavier

Test de fin de fichier

0.2.2Premier contact : programme BONJOUR

La plupart du temps, je me bornerai à donner des recettes immédiatement applicables, pour ne pas décourager ceux qui sont impatients de bidouiller : les explications pour les méthodiques et les curieux viendront dans les chapitres suivants.

Le premier contact concerne l’entrée de données au clavier, et la sortie de résultats sur écran ou sur imprimante : cela est bien la base de tout travail sur un ordinateur : on lui fournit des informations, et on veut connaître le résultat !

Nous verrons qu’il y a un aspect important de dialogue entre l’utilisateur et le programme : le programme guide l’utilisateur dans la frappe des données grâce à l’affichage de messages prévus par le programmeur lors de sa conception (du futur programme, pas du programmeur !).

Nous étudierons cela sur un exemple très simple et très original, celui d'un programme appelé "bonjour".

Le Pape souhaite "Bonne Année" au Monde dans une centaine de langues. Nous nous contenterons plus modestement de dire "Bonjour" dans quelques langages de programmation.

Nous allons ainsi démarrer tout doucettement par un programme qui demande le nom de l’utilisateur puis qui affiche "bonjour" suivi de ce nom. Ce programme bénéficiera dans les chapitres suivants de quelques perfectionnements selon la progression de nos connaissances.

Cet exemple nous permettra d'apprendre comment afficher des explications destinées à l’utilisateur, lire une ou des données tapées par cet utilisateur, récupérer cette ou ces données dans le programme pour pouvoir les traiter, et enfin afficher une ou des données du programme (qui dans les exercices suivants seront le(s) résultat(s) de calculs et de traitements plus ou moins longs et complexes), avec éventuellement des commentaires.

Nous suivrons la méthode de travail préconisée ci-dessus.

0.2.2.1Travail préparatoire sur papier

0.2.2.1.1Compréhension du problème

La compréhension du problème et la conception de la solution présentent peu de difficultés majeures…

Nous constatons qu’il nous suffit d’une seule variable, que nous appellerons A (nous aurions pu l’appeler "NOM", puisqu’elle va stocker le nom, mais cette appellation crée une confusion dans l’esprit du néophyte ; nous aurions pu tout aussi bien l’appeler "TRUC", ou n’importe comment, le résultat aurait été le même). Cependant, nous utiliserons volontairement une deuxième variable, que nous appellerons B, et nous copierons A dans B, pour bien montrer que la donnée tapée (ici le nom) a bien été captée par le programme, et peut donc faire l’objet d’un traitement quelconque, qui pourrait être plus ou moins long, avec d’autres entrées et des sorties, faisant appel à des sous-programmes, etc..

0.2.2.1.2Algorithme

Établissons ensuite l’algorithme. Sa complexité reste raisonnable :

variables A, B : caractères

début

afficher "Tapez votre nom "

lire A

B = A

afficher "Bonjour "

afficher B

fin

Nous verrons par la suite que cet innocent petit algorithme va subir moult transformations selon le langage utilisé...

0.2.2.1.3Déclaration des variables et délimitation du programme

Dans les cas simples comme celui-ci, dBASE crée lui-même les variables lors de leur initialisation, et il n’est pas nécessaire de les déclarer.

Les mots algorithmiques "début" et "fin" ne se codent pas en dBASE.

Le programme est délimité par

Sub Bonjour

Et

End Sub

Les variables sont déclarées par :

Dim A As String

Dim B As String

Ressemble à Lotus, mais attention aux subtiles différences :

Les variables sont déclarées par la commande "dim", et on indique le type, mais à l’intérieur du programme :

Dim A, B As String

Le programme doit commencer par :

Sub nomduprogramme()

Et se terminer par :

End Sub

Nous verrons plus loin, lorsque j’expliquerai comment on enregistre ce programme, que nous pouvons faire autrement. Pour l’instant, cela nous donnera finalement :

Sub bonjour()

Dim A, B As String

Corps du programme

End Sub

Les variables ne sont pas déclarées. Mais on peut ajouter le symbole "$" au nom d’une variable caractère.

Le programme doit commencer par :

Sub MAIN

Et se terminer par :

End Sub

Comme sous Access, les variables sont déclarées par la commande "dim", et on indique le type, mais à l’intérieur du programme :

Dim A, B As String

Le programme doit commencer par :

Sub Bonjour()

Et se terminer par :

End Sub

Ce qui nous donnera finalement :

Sub Bonjour()

Dim A, B As String

Corps du programme

End Sub

On peut intégrer un script JavaScript dans une page HTML. Le code du script doit être placé à l'intérieur des balises <script> et </script>, et le langage doit être spécifié avec l'attribut language, ce qui nous donne au début du programme :

<html>

<script language="javascript">

et à la fin du programme :

</script>

</html>

Il n’est pas nécessaire de déclarer les variables, elles seront créées lors de leur initialisation.

Le HTML n'est absolument pas fait pour ce que nous voulons faire ici. Nous n'en ferons donc qu'une toute petite partie, par simple curiosité !

Le "programme", qui n'est pas du tout un programme, mais un "document", doit commencer par la balise :

<html>

et se terminer par la balise :

</html>

0.2.2.1.4Lecture de données tapées au clavier, avec affichage d’un message

Rappel : l’opération baptisée "lecture" permet au programme de "récupérer" en mémoire centrale ce que l’utilisateur frappe au clavier.

Comme nous l'avons vu plus haut, par exemple dans l'algorithme du rectangle, le programmeur prévoit presque toujours d'afficher des messages afin de guider l'utilisateur qui va plus tard se servir du programme pour effectuer son travail. En effet, cet utilisateur ne sait pas comment a été conçu et réalisé le programme, et sans cela ne saurait pas ce qu'il doit frapper comme données à tel ou tel moment.

C'est pourquoi on trouve dans tous les programmes des séquences du genre :

Afficher un message réclamant telle donnée

Lire la donnée frappée au clavier

Revoyez au besoin mon exemple du rectangle.

On peut très bien coder cela en 2 lignes, mais les langages de programmation permettent presque tous de synthétiser ces 2 lignes en une seule, sous la forme :

Lire "message " , donnée

Noter l’espace entre le dernier caractère du message et le guillemet fermant, sinon, plus tard à l’exécution du programme, on tapera la donnée attachée à ce dernier caractère affiché, ce qui n’est pas catastrophique, mais n’est pas esthétique.

Attention au fonctionnement ! J'insiste bien sur le fait que cette ligne unique déclenche DEUX opérations : il ne s'agit en aucun cas de lire un message et une donnée tapés au clavier, mais d'AFFICHER à l'écran le message prévu, PUIS de LIRE la donnée tapée au clavier par l'utilisateur en réponse au message.

Reprenons mon exemple du rectangle. La séquence de 4 lignes :

Afficher message : "Tapez la largeur :"

Lire LARG

Afficher message : "Tapez la longueur :"

Lire LONG

peut s'écrire en 2 lignes :

Lire "Tapez la largeur :" , LARG

Lire "Tapez la longueur :" , LONG

Le résultat sera exactement le même.

Les langages différencient la lecture des données numériques et des données caractères, mais hélas pas tous de la même façon.

DBASE possède 2 instructions de lecture, selon qu'il s'agit de lire des données numériques ou caractères.

- lecture d’une donnée numérique :

INPUT [‘’message’’] TO variablemémoirenumérique

Exemple :

INPUT ‘’Tapez votre âge : ‘’ TO A

N.B. attention la diffrence avec le INPUT du BASIC, voir plus loin.

- lecture d’une donnée caractères :

ACCEPT [‘’message’’] TO variablemémoirecaractère

Exemple :

ACCEPT ‘’Tapez votre nom : ‘’ TO N

Dans notre exercice "bonjour", cela donne :

ACCEPT ‘’Tapez votre nom : ‘’ TO A

N.B. pour avoir constaté à maintes reprises en TD que l’évidence suivante n’était pas évidente pour tout le monde, j’insiste : ne confondez pas le A du programme bonjour, qui contient le nom, et le A de l’exemple de lecture de l’âge, qui contient l’âge ! Il s’agit de 2 exercices et de 2 programmes différents, il n’y a donc aucun risque de confusion de la part de dBASE ! Les noms de variables sont relatifs au programme dans lequel ils figurent, ils n’ont aucune valeur universelle !

L’affaire est malheureusement moins simple que ci-dessus… Il est incompréhensible qu’il n’existe pas de boîte du genre "inputbox", alors que "msgbox" existe, mais c’est comme ça !

Il n’y a pas à proprement parler de "programme", au sens ancien du terme. Comme je l’ai déjà dit, on est contraint pour l’acquisition de données de passer par la création d’un formulaire comportant un champ de saisie, appelé "SAISIE1", dans lequel on tapera le nom, et un bouton pour continuer lorsqu’on a tapé le nom. Nous devrons étudier la suite de notre "programme" pour que le fait de cliquer sur ce bouton provoque la fermeture du formulaire de saisie, et l’affichage du mot Bonjour suivi du nom. Pour l’instant, il faut capter la frappe du nom, c’est à dire la valeur du champ "SAISIE1" :

Public A

A = this.SAISIE1.value

Nous verrons plus tard le pourquoi de la ligne "Public A".

A = Inputbox$("Tapez votre nom :")

A = InputBox("Tapez votre nom : ")

A$ = InputBox$("Tapez votre nom : ")

A = InputBox("Tapez votre nom : ")

Input "Tapez votre nom :", A

Attention la diffrence avec le INPUT de dBASE : c'est le mme mot INPUT, le fonctionnement est exactement le mme, mais aprs le message il y a une virgule au lieu du mot TO.

var A = prompt("Tapez votre nom : ","Votre nom")

Le texte "Votre nom" apparaîtra dans le rectangle de saisie.

0.2.2.1.5Traitements simples

En algorithmie, l'affectation est notée par un flèche arrière :

←

←

Exemple :

A ← B

Qu'on peut prononcer : A reçoit la valeur de B.

Attention au fonctionnement : cette instruction signifie très exactement ceci : prendre la valeur contenue dans la zone mémoire appelée A et la copier dans la zone mémoire appelée B.

Dans les langages dont je parle ici, l'affectation est toujours note par le signe gal.

Exemple :

A = B

N.B. ne pas confondre "=" et "=" ! ! ! ( ? ? ?) Je traduis : ne pas confondre l'opérateur de relation "égal" et l'instruction d'affectation, bien qu'elle soit notée par le même signe "égal" !

Oprateurs classiques, dj vus.

Exemple (très original) :

Le début du programme a calculé le total hors taxe d'une facture, et stocké le résultat dans une variable appelée TOTHT (pour "total hors taxe", mais vous auriez pu choisir le nom MONTHT, pour "montant hors taxe", ou toute autre désignation qui vous ferait plaisir). On veut multiplier ce total hors taxe par le taux de TVA, soit actuellement 19,6 %, pour obtenir le montant TTC de la facture, et le stocker dans une variable que l'on veut appeler TOTTC (pour "total toutes taxes comprises", mais vous auriez pu choisir le nom MONTTTC, pour "montant toutes taxes comprises", ou toute autre appellation).

La ligne de programme est (dans quasiment tous les langages) :

TOTTTC = TOTHT * 1,196

N.B.

1- dans l'algorithme, il faudrait évidemment écrire : TOTTTC ← TOTHT * 1,196

2- on peut aussi écrire TOTTTC = TOTHT + TOTHT * 0,196, ou TOTTTC = TOTHT + TOTHT * 19,6 / 100. Pourquoi faire simple, alors qu'il est si facile de faire compliqu ?

3- selon la francisation plus ou moins complète du langage, vous serez peut-être obligé d'écrire 1.196, avec un point décimal au lieu d'une virgule. C'est un piège classique.

0.2.2.1.6Sortie de résultats, avec un message

On rencontre ici une situation similaire à celle que nous avons vue pour la lecture, mais évidemment en sens inverse : on fournit à l'utilisateur du programme des explications sur les résultats qu'on va afficher sous ses yeux émerveillés.

La forme générale est :

Afficher liste de messages et de données

Le fonctionnement est simple : cette commande affiche les messages et les données indiqués.

Reprenons toujours l'exemple du rectangle. La séquence de 4 lignes :

Afficher message : "La superficie est :"

Afficher SUPERF

Afficher message : "Le périmètre est :"

Afficher PERIM

peut s'écrire en une seule ligne :

Afficher "La superficie est : " , SUPERF , "Le périmètre est : " , PERIM

Notez toujours l'espace avant le guillemet fermant, pour la raison déjà expliquée dans le § sur la lecture.

L'affichage s'effectue, comme son nom le laisse supposer, sur écran. Cependant, on a souvent besoin de sortir les résultats sur papier, c'est à dire d'utiliser l'imprimante. J'indiquerai donc pour chaque langage, après les commandes d'affichage, les commandes d'impression.

? liste de textes et de variables

La sortie s’affiche à l’écran, sauf si elle est redirigée vers l’imprimante, par une commande que nous verrons plus loin.

Exemple :

? ‘’Votre nom est ‘’, N, ‘’ et vous êtes âgé de ‘’, A, ‘’ ans.’’

Dans notre exercice "bonjour", cela donne :

? ‘’Bonjour ‘’, B

Il ne faudra évidemment pas oublier l’affectation AVANT l’écriture :

B =A

Sinon ce pauvre dBASE ne pourra pas savoir ce qu’est B, c’est évident !

Impression : voir dans l’aide l’emploi de la commande :

SET PRINTER

L'affichage s'effectue par la commande msgbox. Voir détails dans l'aide.

On commencera par fermer le formulaire de saisie :

close form

Puis, comme ci-dessus, il ne faudra pas oublier l’affectation suivie de l’affichage, d’où :

B = A

? msgbox("Bonjour" + B)

Remarquez que l’opérateur de concaténation de chaînes se note par le signe "+".

B = A

Msgbox "Bonjour " + B

B = A

MsgBox "Bonjour " & B

En Visual Basic, l’opérateur de concaténation se note par le signe "&".

B$ = A$

MsgBox "Bonjour " + B$

Attention : en WordBasic, l’opérateur de concaténation se note par le signe "+". On note une fois de plus la parfaite harmonie au sein de la "suite" MS Office 7…

B = A

MsgBox ("Bonjour " & B)

Attention à l’opérateur de concaténation qui est celui de VBA et non de Word 7.

B = A

Print "Bonjour", B

B = A

alert ("Bonjour " + B )

Il existe une balise qui permet d'afficher un texte :

<cite>Permet d'afficher un texte (une citation)</cite>

Ici, on peut donc écire la ligne :

<cite>Bonjour</cite>

0.2.2.1.7Récapitulatif du programme au brouillon

Récapitulons ce que nous avons vu pour la rédaction du programme :

a- pour le codage ligne à ligne de l’algorithme :

|

Algorithme |

Programme dBASE |

|

Variables A, B : caractères |

Ne se déclarent pas en dBASE |

|

Début |

Ne se code pas en dBASE |

|

afficher "Tapez votre nom : " lire A |

2 lignes codées en 1 seule : Accept "Tapez votre nom :" to A |

|

B = A |

B = A |

|

afficher "Bonjour " afficher B |

2 lignes codées en 1 seule : ? "Bonjour " , B |

|

Fin |

Ne se code pas en dBASE |

b- d’où le programme complet au brouillon :

Accept "Tapez votre nom : " to A

B = A

? ‘’Bonjour ‘’, B

En codant ligne à ligne comme expliqué ci-dessus pour dBASE, on obtient le programme complet qui se présente ainsi :

Sub Bonjour

Dim A As String

Dim B As String

A = Inputbox$("Tapez votre nom :")

B = A

Msgbox "Bonjour " + B

End Sub

En codant ligne à ligne comme expliqué ci-dessus pour dBASE, on obtient la macro complète qui se présente ainsi :

Sub MAIN

A$ = InputBox$("Tapez votre nom : ")

B$ = A$

MsgBox "Bonjour " + B$

End Sub

En codant ligne à ligne comme expliqué ci-dessus pour dBASE, on obtient la macro complète qui se présente ainsi :

Sub Bonjour()

Dim A, B As String

A = InputBox("Tapez votre nom : ")

B = A

MsgBox ("Bonjour " & B)

End Sub

En codant ligne à ligne comme expliqué ci-dessus pour dBASE, on obtient le programme complet qui se présente ainsi :

Sub bonjour()

Dim A, B As String

A = InputBox("Tapez votre nom : ")

B = A

MsgBox "Bonjour " & B

End Sub

<HTML>

<script language="javascript">

var A = prompt("Tapez votre nom : ","Votre nom")

B = A

alert ("Bonjour " + B )

</script>

</HTML>

<html>

<cite>Bonjour</cite>

</html>

0.2.2.2Travail sur l'ordinateur

0.2.2.2.1Lancement du logiciel

**************

0.2.2.2.2Frappe et stockage du programme

J’entends par "frappe du programme", la frappe au clavier des instructions précédemment écrites au brouillon, et par "stockage du programme" sa conservation dans le micro, sur le disque dur ou sur une disquette, l’ensemble pouvant être désigné sous le terme d’enregistrement de ce programme.

Certaines applications exigent que les programmes, ou les scripts, soient "hébergés" dans un document qu’elles créent. D’autres, comme dBASE, acceptent que les programmes soient stockés dans un fichier texte, doté d’une extension spécifique (et non .txt).

On a donc plusieurs possibilités pour créer le source : soit frapper sous un texteur quelconque et enregistrer avec l’extension voulue par le logiciel qu’on va employer, soit copier-coller à partir du texteur dans l’application, soit frapper sous l’éditeur du logiciel, soit utiliser l’outil de génération de code de l’application.

Attention, si vous employez un texteur ou si vous rusez avec des copier-coller à partir d'un texte de cours quelconque (pas le mien, car mon cours n'est pas quelconque !), à quelques pièges. Par exemple, dans certains cas que nous étudierons plus loin, on utilise des lettres encadrées de guillemets, du genre "A". Les texteurs habituellement remplacent les guillemets double apostrophe par des guillemets doubles chevrons avec un espace insécable, ce qui vous donne la séquence suivante : guillemets doubles chevrons ouvrants, espace, A, espace, guillemets doubles chevrons fermants. Et le programme ne fonctionne pas ! Il faut se ramener, avec des Remplacer, à la séquence guillemets double apostrophe, A, guillemets double apostrophe. Evidemment, dans le présent document, j'ai désactivé l'écriture des chevrons.

dBASE interface texte

L’utilisation de dBASE en mode commande directe fournit une excellente transition avec la programmation en interface texte.

Pour employer dBASE en mode commande, l’outil essentiel est bien entendu la fenêtre de commande. C’est, comme son nom l’indique, la fenêtre dans laquelle l’utilisateur frappe ses lignes de commande.

En principe, elle est déjà ouverte ; si vous l’avez réduite (puisqu’on ne peut pas la fermer complètement et la faire disparaître), vous la restaurez soit directement sur sa réduction, soit en cliquant sur l’icône figurant une lampe d’Aladin (un seul "d" en français…) en principe la 2ème en partant de la droite dans la barre d’outils, soit par le menu fenêtre. Vous la maximisez, pour y voir clair.

Elle présente 2 parties, l’une (en haut) pour la frappe des commandes, l’autre (en bas) pour l’affichage des résultats (si personne n’a bricolé les paramètres de présentation de cette fenêtre !).

Il faut bien insister sur ce point : quand on emploie dBASE en mode commande, c’est dans cette fenêtre de commande que TOUT se passe, aussi bien la frappe des commandes que l’affichage des résultats. On frappe une commande tout bêtement, telle qu’elle est expliquée dans le cours, sans se poser la moindre question métaphysique, dans la partie de la fenêtre destinée à la frappe, et on admire instantanément le résultat dans la partie destinée à cet effet.

Conseils : 1- maximiser ou restaurer la fenêtre de commande, selon vos besoins, mais ne JAMAIS la réduire en bas du bureau de dBASE, la laisser entr’ouverte (dans son état "normal", c'est à dire par défaut) lorsque vous fermez dBASE ; vous éviterez ainsi des ennuis quand plus tard vous lancerez l’exécution de certains programmes.

2- ne pas mélanger le mode commande et le mode fenêtre que vous connaissez déjà ; cela marche dans certains cas, mais pas dans tous, et vous aurez des surprises ; donc éviter ; par exemple si vous avez ouvert une table en mode fenêtre (interface graphique), ne tentez pas de la lister dans la fenêtre de commande.

Rappels : 1- cette fenêtre de commande peut subir toutes les manipulations habituelles des fenêtres Windows, par exemple le dimensionnement et le déplacement.

2- pour dBASE 5 et 5.5, utiliser uniquement des noms DOS pour les répertoires, les fichiers, les tables, les champs, les programmes, etc..

3- vérifier qu'on est dans le bon répertoire par défaut (en TD, le répertoire EXODB sur la disquette).

Sous dBASE, on invoque l’éditeur de programme par la commande :

MODIFY COMMAND nomduprogrammequ’onveutcréer

On voit alors s’ouvrir la fenêtre de l’éditeur, et on tape les instructions composant le programme, en lignes successives.

La fenêtre de cet éditeur a pour titre le nom qu'on vient de donner au futur programme. Si on a tapé MODIFY COMMAND sans fournir de nom de programme, la barre de titre de l'éditeur indique "sans titre", et il faudra donner le nom qu'on veut lorsqu'on fera "enregistrer sous", exactement comme sous Word ou sous Excel.

Exemple :

On veut créer le programme TRUC.PRG. On tape dans la fenêtre de commande :

modify command truc

N.B. 1 si on travaille sous l’éditeur de dBASE, il est inutile de taper l’extension, dBASE s’en charge tout seul ; par contre, si on travaille sous un texteur, ou sous le bloc-notes de Win, il est impératif de bien donner l’extension .prg.

Rappel 1 : il est indifférent de frapper les commandes en majuscules ou en minuscules.

Lorsque vous avez fini la frappe, il faut évidemment sauvegarder ce magnifique effort sur votre disquette si vous êtes en T.D., ou sur le disque dur si vous êtes sur votre ordinateur personnel, puis au besoin fermer la fenêtre de l’éditeur. Comment faire pour sauvegarder ? Relisez ce que j'ai écrit quelques lignes plus haut, révisez vos cours Word et Excel, et tentez de faire fonctionner le petit pois qui vous sert de cerveau !

N.B. 2 vous pouvez à ce moment vérifier que l’enregistrement de votre programme s’est correctement déroulé en lançant l’explorateur et en regardant dans le répertoire voulu si vous avez bien à l’endroit prévu un fichier "truc.prg".

Rappels 2 :

- ne confondez pas l’explorateur de Windows et le navigateur de dBASE !

- inutile de fermer dBASE pour lancer l’explorateur, et inutile également de fermer l’explorateur après usage pour ré-afficher dBASE ! Ce pauvre Windows ne sait pas faire grand’chose, c‘est vrai, mais faire tourner 2 applications simples en même temps, il y arrive quand même à peu près !

Dans notre exercice "Bonjour", en suivant la méthode de travail préconisée ci-dessus, cela donne pour l’enregistrement :

a- taper la commande :

modify command bonjour

b- taper le texte du programme dans la fenêtre de l’éditeur de programme, en lisant son brouillon, et sans oublier une ligne... Eh oui ! J'en ai vu en TD oublier une ligne... Il y en a quand même trois à copier, c'est dur, c'est à la limite des possibilités humaines... Authentique, hélas...

c- sauvegarder ce monument de la pensée humaine, et fermer la fenêtre de l’éditeur de programme.

Conseil : bien veiller à fermer l'éditeur de programme, sinon vous rencontrerez un inconvénient similaire à celui signalé plus bas lors de la mise au point : vous aurez plusieurs fenêtres ouvertes les unes sur les autres, mais vous n'en voyez qu'une, et vous taperez des lignes de programme tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre, et vous piaillerez que votre programme ne va pas comme vous voulez…

dBASE interface fenêtre

Je rappelle qu’il n’y a pas à proprement parler de "programme", au sens ancien du terme. On doit créer un formulaire, qui abritera divers petits morceaux.

Fichier | Nouveau | Formulaire

Dans la fenêtre Nouveau formulaire, choisir Concepteur ;

On voit apparaître plusieurs petites fenêtres : Concepteur de formulaire, Contrôles, Inspecteur, et Palette des champs, qui ne nous intéressera pas. Si certaines ne sont pas visibles, cliquer sur le menu Fenêtre, ou cliquer droit.

Attention : ne pas cliquer n'importe où n'importe comment, car ces fenêtres auxiliaires sont contextuelles, c'est-à-dire relatives à l'objet sélectionné. Par exemple si vous êtes en train de travailler sur un bouton, l'inspecteur sera celui de ce bouton, mais si vous avez cliqué par inadvertance ailleurs, l'inspecteur changera de contenu, vous ne verrez plus les mêmes éléments, et vous ne trouverez pas ce que vous cherchez.

Dans la fenêtre Contrôles, prendre la zone de texte (le A majuscule), la glisser sur la grille du Concepteur, la positionner et la dimensionner en hauteur et largeur, car nous allons y écrire le texte "Tapez votre nom" ; cliquer, si besoin est, sur l’onglet Propriétés de l’Inspecteur, puis sur la propriété Text ; Texte1 apparaît sur fond de couleur ; le remplacer par notre texte, c’est à dire "Tapez votre nom", sans les guillemets ; ce libellé figure maintenant sur le Concepteur, c’est celui qui sera visible sur le formulaire final.

Rappel : si vous laissez votre pointeur, tout au moins celui de votre souris, quelques secondes sur un symbole, une bulle d’aide vous dit ce que c’est.

Prendre le contrôle de saisie, le glisser sur le Concepteur, le positionner et le dimensionner ; c’est là que lors de l’exécution on tapera le nom, à la place de "Saisie1".

Prendre le bouton sur les Contrôles, le glisser sur le Concepteur, le positionner et le dimensionner ; modifier la propriété Text dans l’Inspecteur, pour écrire "Continuer" (sans les guillemets !) ; pendant qu’on s’occupe de ce bouton, profitons-en pour introduire la portion correspondante de notre minuscule programme ; cliquer sur l’onglet Évènement, puis sur l’évènement "OnClick" ; il apparaît un outil à droite d’un rectangle blanc ; cliquer sur cet outil ; dans la fenêtre Éditeur de procédure, on voit une ligne :

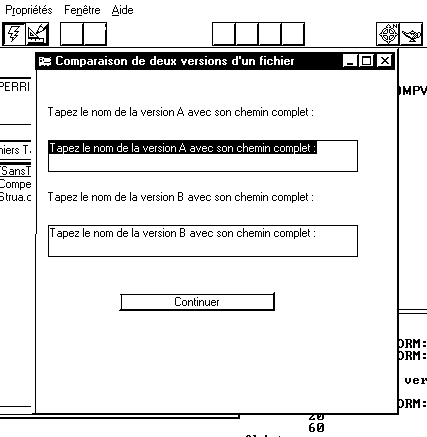

Procedure BOUTON1_OnClick

En dessous de cette ligne, taper les commandes vues plus haut :

close form

B = A

? msgbox("Bonjour " + B)

fermer la fenêtre de l’Éditeur de procédure.

Enfin, la capture de la saisie doit s’effectuer au niveau du formulaire ; pour cela, cliquer sur la grille du Concepteur, évidemment en dehors des 3 zones que nous venons de créer ! L’inspecteur devient alors celui du formulaire ; cliquer sur l’onglet Évènement, puis sur l’événement "OnChange" ; cliquer sur l’outil ; dans la fenêtre Éditeur de procédure, on voit une ligne :

Procedure Form_OnChange

En dessous de cette ligne, taper l’autre portion de notre "programme", c’est à dire la commande de capture de la saisie :

Public A

A = this.SAISIE1.value

Fermer l’Éditeur.

Sauvegarder le tout, de façon classique, par Fichier | Enregistrer sous, en tant que formulaire, avec l’extension .wfm. Bien qu’on ne puisse pas confondre le programme dBASE précédent en mode texte, appelé "bonjour.prg", et celui-ci, du fait que son extension est ".wfm" et non ".prg", il est prudent d’appeler ce nouveau "programme" (qui n’est pas vraiment un programme, mais plutôt un formulaire contenant un programme) "bonjourf", ce qui donnera une fois enregistré "bonjourf.wfm". Fermer toutes les fenêtres dont on n'a plus besoin et qui auraient pu rester ouvertes.

N.B. vous avez pu trouver bizarre ci-dessus qu’on s’occupe d’abord de la fin avant de s’occuper du début : c’est ça la programmation évènementielle ! Remarquez que, conceptuellement, le travail à effectuer est exactement le même que dans le cas de la programmation procédurale (heureusement !) : saisie du nom tapé au clavier, transfert dans une autre variable, sortie du résultat ; mais, physiquement, la disposition des morceaux est complètement différente. Cela surprend, mais on finit par s'y habituer.

Paradox

Lotus

Lancer Approach, ouvrir une base quelconque, éventuellement vide.

Edition | afficher éditeur de scripts

Dans la fenêtre Object, laisser Globals ; dans la fenêtre script, dérouler et cliquer sur initialize.

Dans la fenêtre en dessous, remplacer initialize pas Bonjour, et taper le programme ; ne pas fermer l’éditeur de scripts.

Access

Vous êtes en possession du programme complet, tel que vu plus haut.

Et maintenant, accrochez-vous au pinceau, parce que c’est pas de la tarte (d’ailleurs sous Access rien n’est de la tarte !), et c’est là que vous allez admirer la simplicité de dBASE ! Prenez une tablette de chocolat, et allons-y (note : je donne le processus pour Access 9, si j’ai le courage, j’indiquerai plus tard les différences pour les autres versions Access 10, 8 et 7). Rappel quand même : revoyez dans le chapitre précédent la philosophie de l’opération, pour ne pas perdre le fil des manipulations : on crée un formulaire avec des contrôles, on enregistre dans ce formulaire les programmes voulus, et on crée les liens entre les contrôles et les programmes.

a- lancer Access (par la fenêtre si possible !) ; choisir "nouvelle base" puis OK ;

b- indiquez comme chemin d’enregistrement votre répertoire "exos Access" ; nom du fichier : "essais Access" ; créer ;

c- vous voyez apparaître une boîte avec une colonne à gauche "Objets" ; sélectionnez "formulaires" (cliquez 1 seule fois) ; 2-cliquez sur "créer un formulaire en mode création" dans la sous-fenêtre de droite (ou cliquez sur "nouveau" dans la barre d’outils de la boîte, puis mode création | OK, sans choisir de table) ;

d- vous obtenez une nouvelle sous-fenêtre dont le titre est "formulaire1 : formulaire", présentant un quadrillage gris-bleuté très chicos ; dans la boîte à outils (qui devrait être dans le coin inférieur gauche, si personne n’a bricolé votre Access ; si vous ne la voyez pas, cliquez sur Affichage | Boîte à outils), cliquez sur le symbole "bouton de commande" ; promenez votre pointeur sur le quadrillage, il prend la forme d’un signe "+" avec un petit rectangle blanc en bas à droite ; lorsque vous avez trouvé l’endroit idéal, appuyez sur le bouton gauche, gardez appuyé et dessinez un rectangle ; lorsque vous le trouvez suffisamment beau, lâchez le bouton ; annulez l’assistant "bouton de commande" qui apparaît ; vous voyez votre rectangle avec la mention "commande0" (sans espace entre le e et le 0) ; noircissez commande0 pour le remplacer par un autre texte, par exemple "programme bonjour" ;

e- cliquez sur affichage ; avant de cliquer sur code, observez bien le symbole à gauche (points rouge, vert, jaune avec une étoile jaune) et repérez le dans la barre d’outils : la prochaine fois, vous passerez par là ;

f- une fenêtre Visual Basic s’ouvre ; ne vous occupez pas du texte "Option Compare Database" dans la sous-fenêtre principale ; déroulez le rectangle "général", au dessus à gauche ; observez les rubriques : général, commande0, détail, form ; idem pour le rectangle "déclarations" à droite, qui ne contient que déclarations ;

g- cliquez dans la sous-fenêtre principale en dessous de "Option Compare Database", et tapez votre programme, tel qu'écrit plus haut ; vous constatez que "bonjour" remplace "déclarations" dans le rectangle de droite ;

h- il faut maintenant créer le lien entre le bouton et le programme, pour que quand l’utilisateur cliquera sur ce bouton il déclenche notre programme bonjour ; dérouler général, cliquer sur commande0 ; on voit apparaître :

Private Sub Commande0_Click()

End Sub

i- il suffit de taper entre ces 2 lignes "bonjour", sans les () et sans ""; on obtient donc :

Private Sub Commande0_Click()

bonjour

End Sub

j- fermer la fenêtre de Visual Basic (attention, il ne suffit pas de fermer la fenêtre dans laquelle on vient de taper, il faut bien fermer la fenêtre de Visual Basic) ; fermer le formulaire1 ; Access demande si on veut enregistrer les modifications ; je vous laisse deviner ce qu’il faut répondre ! Il réclame alors le nom ; donnez par exemple "bonjour" (à taper sans les guillemets) ;

k- tout se ferme, et on revient à la fenêtre de la base de données, mais on a maintenant un formulaire "bonjour".

Macro WordBasic 7

Enregistrement :

- Outils | Macro (sans "s") | Macros (avec "s")

- taper le nom de la macro, puis Créer

- taper le texte de la macro (fermer les fenêtres à gauche, pour avoir un plan d’écriture)

- tout fermer

La macro est maintenant stockée par Word 7 sous le nom indiqué, quelque part dans ses dossiers personnels.

Macro Excel 7

Enregistrement :

- Outils | Macro (sans "s") | Macros (avec "s")

- taper le nom de la macro, puis Créer

- on a une fenêtre Visual Basic

- taper le texte de la macro

- fermer la fenêtre Visual Basic

La macro est maintenant stockée par Excel 7 sous le nom indiqué, quelque part dans ses dossiers personnels.

Macro améliorée bonjour2 :

Sub Bonjour2()

Dim A, B As String

A = InputBox("Tapez votre nom : ", "Boîte de saisie du nom", "Votre nom")

B = A

texte = "Bonjour " & B

bouton = vbOKOnly

titre = "Boîte d'affichage du nom"

réponse = MsgBox(texte, bouton, titre)

End Sub

JavaScript

Le plus simple est d'utiliser ce bon vieux bloc-notes, ou tout éditeur ou texteur, mais à condition d'enregistrer en format texte, et de renommer ensuite l'extension en .html.

Il suffit de taper le programme complet tel que vu plus haut, en l'appelant bonjourjs.html.

HTML

Idem JavaScript : on utilise le bloc-notes, ou tout éditeur ou texteur, on tape les 3 lignes vues plus haut, on enregistre en format texte en appelant le document bonjourhtml, et on renomme ensuite l'extension en .html, ce qui donne bonjourhtml.html, à ne pas confondre avec bonjourjs.html.

0.2.2.2.3Exécution et mise au point

dBASE interface texte

On peut lancer l’exécution d’un programme de plusieurs façons :

- dans la fenêtre de commande, en tapant la commande :

DO nomduprogramme

Note : l’extension .prg n’est pas obligatoire dans le nom du programme.

- par le navigateur, type de fichiers "programmes", et 2-cliquer sur celui qu’on veut lancer ;

- dans l’explorateur, de façon classique : 2-cliquer sur le nom du programme, comme pour n’importe quelle application ; mais attention, cela ouvre dBASE ! Rappel : s’il est déjà ouvert par ailleurs, on se retrouve avec 2 dBASE tournant en parallèle, et cela ne donne rien de bien bon ; bien surveiller cela dans la barre des tâches ; donc si vous voulez expérimenter cette méthode, le mieux est de prendre bien soin de fermer dBASE avant.

Dans notre exercice "bonjour", cela donne, si on opère dans la fenêtre de commande :

Do bonjour

On voit avec un petit cri de ravissement apparaître dans la partie inférieure de la fenêtre de commande le texte "Tapez votre nom :", vous tapez votre nom, et bla bla bla………

Évidemment, vous ne verrez cela que si vous avez suivi mes conseils et n’avez pas réduit la fenêtre de commande !

Pour les éventuelles modifications et corrections du programme, on rappelle l’éditeur par la même commande modify :

Modify command bonjour

Et on tape les modifs comme si on était sous un texteur quelconque.

Rappel : attention à ne pas ouvrir plusieurs fenêtres de l'éditeur ; voir plus haut ce que j'ai déjà dit à propos de ce phénomène.

dBASE interface fenêtre

Là encore, plusieurs façons de lancer l’exécution :

- dans la fenêtre de commande de dBASE, en tapant :

do bonjourf.wfm

l’extension .wfm est obligatoire.

- par le navigateur de dBASE, en sélectionnant le type de fichier "formulaire" ;

- directement sous Win, par l’explorateur, en 2-cliquant sur bonjourf.wfm ;

Bien évidemment, comme déjà dit dans le § précédent, prenez bien soin de ne pas ouvrir plusieurs dBASE !

Pour les éventuelles modifications et corrections, dans le Navigateur (type formulaire) cliquer droit sur le formulaire à modifier, en l’occurrence bonjourf.wfm, et cliquer sur "Concevoir le formulaire".

Paradox

Lotus

Dans les menus de l’éditeur de scripts, cliquer sur Script | Run current sub

Pour les corrections, dans l’éditeur de scripts.

Access

Pour exécuter notre formulaire "bonjour", il suffit de 2-cliquer dessus. Nous voyons la fenêtre de notre formulaire, mais il est maintenant en mode exécution, et non plus en mode création ; on clique sur le bouton bonjour, et notre programme s’exécute (enfin !) ; fermer ensuite bonjour.

Pour les corrections : le sélectionner (clic simple, sinon on le lance !) ; puis Affichage | Code, ou icône Code : on retrouve la fenêtre Visual Basic.

Macro WordBasic 7

Outils | Macro | Macros, choisir la macro dans la liste, puis Exécuter.

Pour les modifications et corrections : idem, mais Modifier au lieu d’Exécuter.

Macro Excel 7

Outils | Macro | Macros, choisir la macro dans la liste, puis Exécuter.

Pour les modifications et corrections : idem, mais Modifier au lieu d’Exécuter.

JavaScript

Il suffit de lancer un navigateur sérieux, tel que (dans une version récente, pour éviter toute difficulté de compatibilité, et ne pas confondre avec le navigateur de dBASE !), puis, très classiquement, de faire menu fichier | commande ouvrir, d'aller chercher dans la boîte d'ouverture votre programme bonjourjs.html, et de l'ouvrir, c'est-à-dire de lancer son exécution (le programme sera interprété et exécuté par le navigateur).

Ceux qui n'ont pas choisi la qualité de fonctionnement avec Opéra ou Netscape, ou qui aiment la difficulté et ne craignent pas de planter leur bécane, peuvent tenter l'aventure avec Internet Explorer.

HTML

Idem JavaScript.

0.2.2.3Application : programme RECTANGLE

Rectangle. Programmez l’algorithme génial vu au début, et exécutez le programme, en suivant exactement le même plan de travail que pour le programme bonjour.

dBASE interface texte

Appeler ce programme RECTGL, pour les raisons expliquées plus haut.

dBASE interface fenêtre

Paradox

Lotus

Access

WordBasic 7

Excel 7

Exercices

Sphère, intersection de 2 droites, équ du 1er degré ? ? ?

Solde fiche de compte d'un locataire : lignes débit, lignes crédit, sortir le solde

Faites la même chose que pour le rectangle : connaissant le rayon, calculez l'aire et la longueur de la circonférence et l’aire. Profitez-en pour chercher dans chaque langage la constante "pi" ! Appelez ce programme CERCLE.

0.2.3Alternatives

0.2.3.1L’alternative simple

0.2.3.1.1Principe

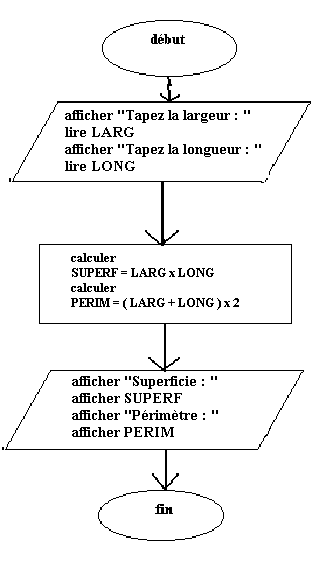

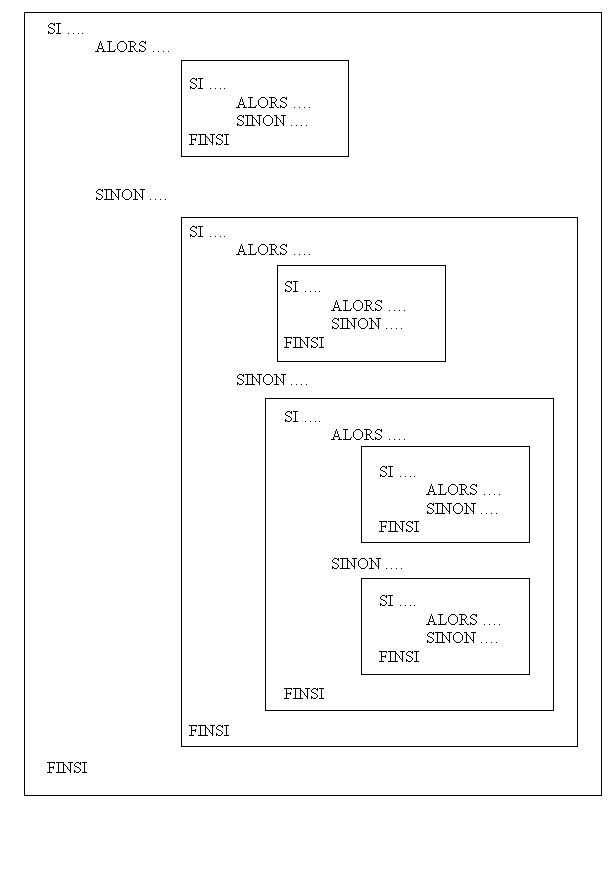

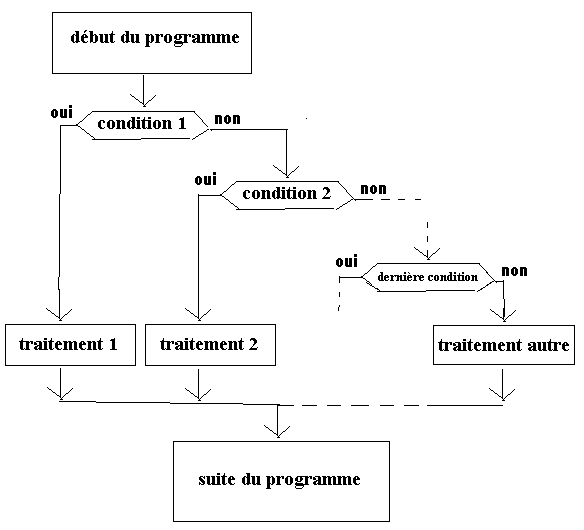

Lorsqu’on pose une condition, on se trouve, comme nous venons de le dire ci-dessus, devant 2 possibilités. L’alternative est la commande double qui indique ce qu’on doit faire dans chacun de ces 2 cas.

0.2.3.1.2Forme générale

début du programme

SI condition

ALORS

Traitement 1

SINON

Traitement 2

FINSI

suite du programme

0.2.3.1.3Fonctionnement

Si la condition est remplie, on exécute le traitement 1 puis on continue à la ligne suivant immédiatement le FINSI (sans se préoccuper du traitement 2), sinon on exécute le traitement 2 (sans se préoccuper du traitement 1) puis on continue à la ligne suivant immédiatement le FINSI.

0.2.3.1.4Organigramme équivalent

0.2.3.1.5Exemple : programme COMPARNOMS1

On donne 2 noms, supposés différents par simplification (pour éviter d’avoir à traiter le cas d’égalité, ce qui nous ferait 3 cas au lieu de 2, nous verrons cela plus loin), et on veut les écrire dans l’ordre alphabétique :

Algorithme :

Variables NOMA, NOMB : caractères

Début

Afficher "Tapez le 1er nom :"

Lire NOMA

Afficher "Tapez le 2ème nom :"

Lire NOMB

Si NOMA < NOMB

Alors

Écrire NOMA, NOMB

Sinon

Écrire NOMB, NOMA

Finsi

Fin

0.2.3.1.6Programmation

Forme générale :

IF condition

Commandes 1

ELSE

Commandes 2

ENDIF

Notes :

1- le alors n’est pas explicité dans ce langage (il l’est dans d’autres) ;

2- pas d’espace entre END et IF.

Exemple : programme COMPARNOMS1

Sous dBASE 5 et 5.5, il faut raccourcir le nom du programme COMPARNOMS1 en COMPNOM1.

Le programme est :

accept "Tapez le 1er nom :" to NOMA

accept "Tapez le 2ème nom :" to NOMB

if NOMA < NOMB

? NOMA, NOMB

else

? NOMB, NOMA

endif

Cas d'une formule de tableur

Nous venons de voir comment programmer l'alternative dans différents langages. Nous savons que les tableurs possèdent une fonction SI, utilisable dans les formules. Pour prendre l'exemple particulier d'EXCEL, nous savons comment programmer une alternative en Visual Basic sous Excel, et nous savons également employer la fonction SI d'Excel dans une formule, indépendamment de toute programmation VBA ou de toute macro.

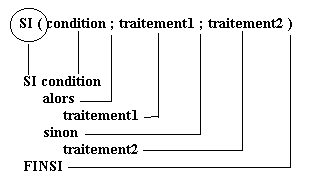

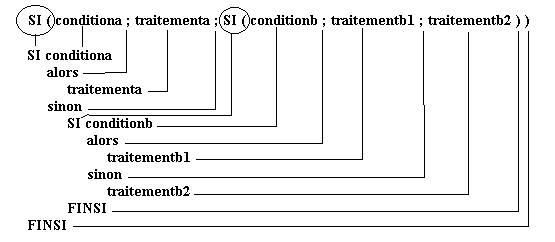

Cette fonction SI a la forme générale suivante :

SI ( condition ; traitement si la condition est vraie ; traitement si la condition est fausse )

Il est important de remarquer que cette écriture est exactement la même que celle de l'algorithme, à cela près qu'elle est en ligne au lieu d'être en colonne :

Le SI algorithmique est codé par le SI et la parenthèse ouvrante, les alors et sinon par les 2 point-virgule, le FINSI par la parenthèse fermante. A ces détails près, l'écriture est exactement la même !

0.2.3.2L’alternative simplifiée

0.2.3.2.1Présentation

Principe : lorsqu’on désire simplement tester une condition, sans examiner le cas SINON.

Forme générale :

Début du programme

SI condition ALORS traitement

Suite du programme

Fonctionnement évident : si la condition est vraie, le traitement est exécuté, et on continue à la ligne en dessous, sauf très évidemment si le traitement concerné consiste en un branchement vers une autre partie du programme, par exemple un sous-programme ; il faut mentalement compléter la ligne SI par "sous-entendu : sinon ne rien faire, ignorer le traitement, et passer directement à la ligne en dessous du SI".

0.2.3.2.2Exemple : programme COMPARNOMS2

Avec les mêmes hypothèses que pour COMPARNOMS1, on aurait, en employant des alternatives simplifiées :

Algorithme :

Variables NOMA, NOMB : caractères

Début

Afficher "Tapez le 1er nom :"

Lire NOMA

Afficher "Tapez le 2ème nom :"

Lire NOMB

Si NOMA < NOMB alors écrire NOMA, NOMB

Si NOMA = NOMB alors écrire NOMB, NOMA

Fin

0.2.3.2.3Programmation

Sous dBASE, il n'y a pas d'instruction spécifique d'alternative simplifiée à proprement parler. On peut cependant la simuler ainsi :

IF condition

Commandes

ENDIF

Exemple : programme COMPNOM2 (attention à l'orthographe du nom du programme !).

accept "Tapez le 1er nom :" to NOMA

accept "Tapez le 2ème nom :" to NOMB

if NOMA < NOMB

? NOMA, NOMB

endif

if NOMA > NOMB

? NOMB, NOMA

endif

Les alternatives imbriquées